現在、共同経営推進室としては、「利用者2倍計画」をさらに推進する意向を持つ。

利用者数をまずは2022年からの3年間の活動で、2234万人(2022年)、2449万人(2023年)、2434万人(2024年)へ増やし、2030年に3934万人まで伸ばすことが目標だ。「利用者2倍」は、1923万人だったコロナ禍(2020年)からの倍増を指す。

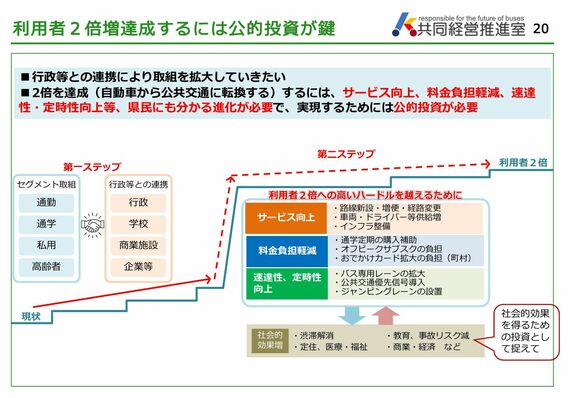

そうした熊本地域内、さらに全国に向けた大きなインパクトを狙うためにも、カギとなるのは公的資金による投資だ。

利用者2倍を達成するためのステップ(熊本地域乗合バス事業共同経営に関する状況報告 2025年7月より)

公共交通に対する公的資金導入のあり方については、運輸総合研究所が6月に公開した『緊急提言 地域交通制度の革新案』の中で、地域交通を「公共財」と位置付けた考え方を示している。

「絵に描いた餅」で終わらないために

筆者は、全国各地で地方交通や公共交通の施策のあり方について取材を続けているが、地方交通・公共交通を社会インフラとして捉え、それを維持する方法を抜本的に見直すべき時期であることを痛感している。

ただし、地方自治体が地域公共交通計画なるものを作っても、実行するのは既存交通の効率化の範囲に留まってしまい、変革案については事実上「絵に描いた餅」で終わるケースが圧倒的に多いのが現実だ。

今回、取材した熊本の挑戦は、そうした全国各地での、行き場のないような公共交通施策の雰囲気に対するブレイクスルーになるのではないか。久しぶりに訪れた熊本の地で4日間、熊本県内各所を巡りながらそう感じた。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら