10年後に残る仕事とは何か。生成AIと向き合い、中学生が自分のやりたいことに向き合う──デジタル庁で開催された体験型ワークショップ

中学生が社会に出る数年後、彼らが就く「仕事」は、生きていく「日本社会」は、どうなっているのだろうか? 多くの仕事が生成AIやロボットで代替されるようになると言われる中、彼らは何を目指して勉強すればいいのだろうか? 夏休みを利用してこどもたちが中央省庁の仕事を学ぶことができる「こども霞が関見学デー」。

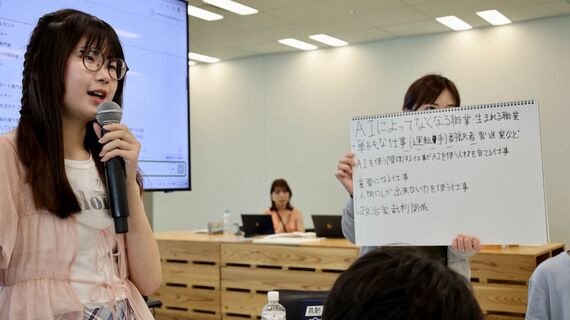

デジタル庁では、同庁の「生成AI検証環境」を利用して、生成AIを使った「自分たちの未来の仕事」について考えるワークショップが行われた。現実を把握すればするほど、大人でさえ悩まざるを得ないこの課題に、中学生たちはどう取り組んだのか?

デジタル庁の生成AI検証環境で、生成AIを経験

今年は8月6~7日に開催された「こども霞が関見学デー」。「こどもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会」として、内閣府、宮内庁をはじめとして29府庁省において行われている。今回、デジタル庁では「生成AIと考える未来の日本」として、中学生向けのワークショップが行われると聞いて取材に行ってきた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら