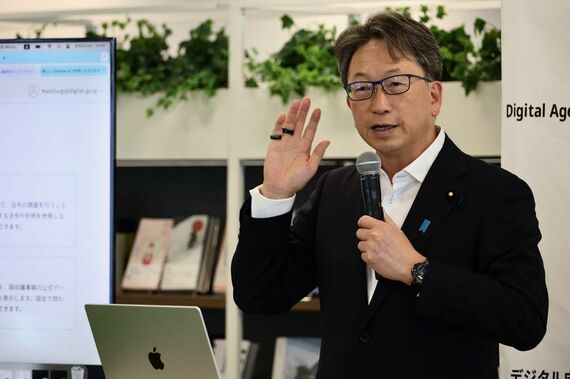

10年後に残る仕事とは何か。生成AIと向き合い、中学生が自分のやりたいことに向き合う──デジタル庁で開催された体験型ワークショップ

小学生を対象にした回と、中学生を対象にした回、それぞれ2回ずつ開催され、筆者が取材したのは中学生を対象にした回。

参加者は一般公募による応募者の中から抽選で選ばれた19人の中学生。各学年ほぼ同じぐらいの人数。応募者数はかなりの数だったと聞く。首都圏からの参加者が多いが、中には遠く関西から来ている中学生もいた。参加は基本的には保護者同伴。必然的に、教育熱心な親と、向学心の強い中学生が多かった印象だ。

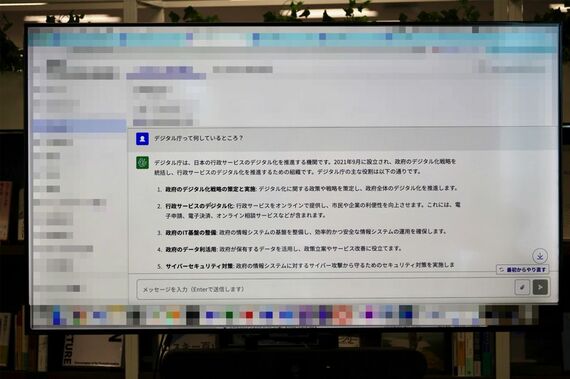

今回のワークショップは「デジタル庁生成AI検証環境」という、デジタル庁の職員が使っている生成AIの利用環境を使って行われた。

この「デジタル庁生成AI検証環境」はフロントエンドが共通化されており、デジタル庁が運用しているさまざまなLLMを呼び出して利用できるシステム。

それぞれのLLMはISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)準拠の閉鎖されたクラウド環境にあり、入力したデータが再学習に使われたり、情報が外部に出ていかない仕組みになっている。また、利用職員には操作履歴がひもづくようになっている。

ちなみに、この環境はまだデジタル庁で実証実験中だが、将来的には行政で生成AIを安全に使うためのツールとして他省庁でも利用を拡大していく方針。

今回はセキュリティ上の理由で、このシステムを直接中学生が触ることができないということで、19人を3つに分けたグループごとにファシリテーターが付き、そのファシリテーターが「デジタル庁生成AI検証環境」を操作するカタチで行われた。

参加した中学生のうち、生成AIを使ったことがあるのは1/3程度。いずれも、保護者の許可を得て、調べ物をしたりするのに使ったことがあるとのことだった。

生成AIを使ったことのある参加者は約1/3

無料会員登録はこちら

ログインはこちら