10年後に残る仕事とは何か。生成AIと向き合い、中学生が自分のやりたいことに向き合う──デジタル庁で開催された体験型ワークショップ

平デジタル大臣の挨拶のあと、AI担当データ・サイエンティストの大杉直也さんが全体のファシリテーションをしながらワークショップを開始。まずは、デジタル庁とは何か? 生成AIとはどんな仕組みで、どんな可能性があるのかを、生成AIの回答を引用しながらレクチャーされた。

大杉さんは、こうしたファシリテーションに非常に慣れている様子で、中学生たちの笑いを誘いつつ、それらの答えを引き出していった。

デジタル庁は、省庁横断で国と地方のデジタル改革をリードする役割を担っている政府機関。生成AIは「パターン認識」で人の思考を模する仕組みであり、バイアスや誤認識に注意して使わなければならない。「AIは強力なツールだが、それを使いこなすのは人間の知恵と判断力。正しく理解して賢く活用しよう」と大杉さんは語った。

さて、ここからは実践的なAI活用のワークショップ。3つの課題のうちの最初のひとつは「中学生の勉強において、生成AIが得意なこと、不得意なこと、活用方法」という課題。

多くの中学生は、「生成AIに宿題の答えを聞けば教えてくれる」ぐらいの認識だったが、実際に試してみることで「生成AIは正しい答えを教えてくれるとは限らない(ハルシネーション)」ということを体験。

むしろ「どうやって勉強すればいい?」「どうすれば、英単語が記憶に残りやすくなる?」というような、勉強方法について質問すればいいこと、質問する際には具体的に限定した質問(プロンプト)をしたほうがよいことに気が付いていく。また、ダンスの練習のアドバイスや、アイデア出しに使うと自分にない発想を得られるなどの学びもあったようだ。

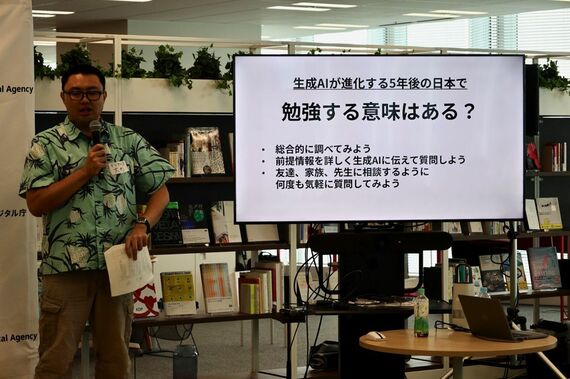

生成AIが進化するのに、勉強する意味ある?

次の課題は「生成AIが進化する5年後の日本で、勉強する意味はある?」という質問。前提情報を細かく伝える、何度もさまざまな角度から質問してみよう、とのアドバイスが与えられたが、これは大人にとっても難しい課題。

「勉強する意味あるの?」とは、中高生が持ちがちな疑問だが、生成AIのある時代においては、ますます回答が難しくなっているのではないだろうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら