10年後に残る仕事とは何か。生成AIと向き合い、中学生が自分のやりたいことに向き合う──デジタル庁で開催された体験型ワークショップ

中学生たちは、生成AIに質問するが、最初は「文化的な教養」とか、「思考の幅を広げる必要がある」などの通りいっぺんの回答しか返ってこない。

そこで「たとえば、医者や弁護士の試験問題をAIは解くことができるけど、医者や弁護士は知識を身に付けなくていいのか?」「AIがある世の中で人が身に付けておくべき知識は何なのか?」など、個別具体的な質問をすることで、より掘り下げた回答を探っていった。

この質問に関しては、普段からAIを使っていて、このような疑問に対して自覚的であった中学生が議論をリードしていたように思う。やはり、生成AIを使うと「ではそのうえで、自分は何をするべきか?」という疑問を持つようになるようだ。

彼らが社会に出るころ、どんな仕事が残っているのか

最後の課題は、「生成AIが圧倒的に進化する10年後の日本で、自分の道を見つける力とは?」というもの。

この質問については大人でも答えに詰まるし、研究者でも答えることができないはずだ。ましてや、今の親世代であれば「逃げ切れるかも」と考えているかもしれないが、およそ10年後ぐらいに社会に出る彼らにとっては避けては通れない問題だ。

「果たしてどんな仕事が残るのか?」「医者や弁護士、経営者という、これまで多くの人が目指してきた仕事は10年後も存在するのか?」「デジタル庁の職員っていう職業は残るのか?」というような具体的な質問が、次々と中学生から出てきて、それをファシリテーターが整理していくが、何しろ大人でも答えられない課題。生成AIの力を借りてもなかなかに難しい。

まず、「10年後に残る仕事」を考えるのが難しい。意思決定をする仕事が残るのか? むしろ肉体労働が残るのか? 職人やアーティストなどの仕事が残るのか? 何度も生成AIに質問して、回答を掘り下げていく。

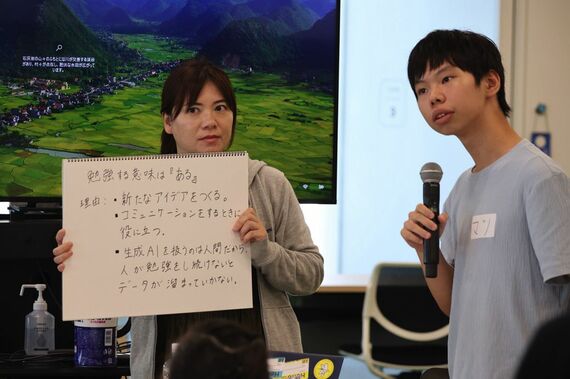

客観的に見ていてグループごとのファシリテーターの導き方によっても到達する答えは違うように思ったのだが、おおむね「創造性や、意思決定をする仕事、人と対面で接する仕事が残る」「むしろ、自分がやりたいと思うことにフォーカスすべき」「どのような状況になるにしても対応できるように、今は勉強しておかなければならない」というような結論が浮かび上がってきた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら