「虫なんて大っ嫌いなのに…」美術学校卒女性がアース製薬で27年間《100種以上の害虫》を育てることになって知った、苦手な仕事との向き合い方

「ネームバリューはそうなんですが、いちばんは『土日休み』に惹かれたんです(笑)。“昆虫の扱いができる方”と書かれていたんですけど、いや、できないけどなって思いつつ、とりあえず行ってみるかと履歴書を送りました」

面接には応募者40人全員が呼ばれ、実際に働く職場である生物管理室の見学も行われた。建物内は閉ざされてどんよりと薄暗く、湿気のなかにこもったような独特のなんともいえない強烈な臭いが充満していた。虫うんぬんではなく、五感すべての不快さに瞬時に思った。「ここで一生働くのは、無理かもしれない」。

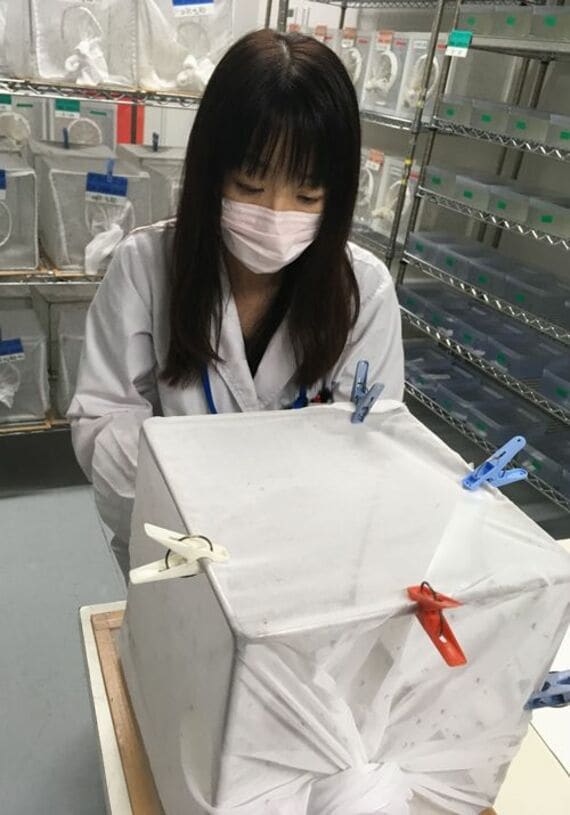

結果、選ばれたのは有吉さん1人だった。いざ迎えた初日、職場の生物管理室(※1998年当時の名称)には、有吉さん含めて計4名。詳しい仕事の説明もなく「ここの飼育をしてもらいますね」と通された部屋には、ケースに入った蚊、ハエ、ゴキブリと、30種類ほどの虫がいた。虫を見るのも嫌いなのに、扱うのはゴキブリやハエなど、いわゆる“不快害虫”。不安はなかったのだろうか。

「せっかく採用された以上、まずはやってみようと。まあ、頭のどこかでは、どうしてもダメだったら辞めたらいいやっていう気持ちでいました」

バットをうごめくウジムシ、腕をはうゴキブリ

入社1年目に担当したのは、ハエの飼育。最初に出されたのが、バット一面にうごめくハエの幼虫、いわゆる「ウジ」だった。

ハエ飼育の作業はこうだ。バットにウジの餌となる培地を置き、うにょうにょと動くウジをスプーンですくって移す。1枚のバットに約400〜500匹。それらを規定通りの体重・体長に育てるために、虫の密度を調整する必要がある。すべてのバットで成育環境を統一しなければならなかった。

さらに、成長したハエの体重や体長を一匹ずつ測定し、データを蓄積していく。地道な作業の繰り返しだ。一方で、研究に使われなかったハエの処分も仕事のうちだった。飼育室では他の虫への影響を避けるために薬剤が使えないため、ケージ内に60度ほどの湯を入れて対処し、死骸を手でまとめて処分しなければならなかった。

「ハエの死骸がまとまった状態や、ニクバエの産卵にはレバーを使うし……。普通に暮らしていれば絶対に経験しないような作業の連続に、しばらくは食欲がわきませんでした」

2年目に担当したのは、子どもの頃から最も苦手だったゴキブリ。抵抗感はひときわ強かった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら