現在の水族館の繁殖努力をもってしても、海生哺乳類の飼育はダメなのか?(写真:KIP/PIXTA)

観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる? 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる? 飼育員は繁殖に全力投球している? 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる? 飼育員と漁師は仲良し?

水族館は、発見の宝庫だ。日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。水族館が100倍楽しくなること請け合いだ(『カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より一部抜粋してお届けします)。

魚やイルカ、ペンギンの人工授精

水族館の繁殖の実態についても触れておきたい。1つめは「人工授精」という方法だ。

皆さんは、ドキュメンタリー番組などで、サケの繁殖施設を見たことがあるだろうか?

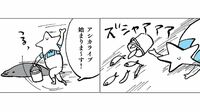

川からサケを捕獲し、メスの腹を切り開いて美味しそうなイクラ(*)を取り出す。そして、オスの体をしごいて精子をぶっかけ、混ぜ込んで受精させる。その後、卵や稚魚を大事に育て、翌春に川に放流するというわけだ。

天敵に食われるリスクを減らせるため、資源の保護に役立っている。

さて、なぜいきなりサケの話をしたのかというと、この人工授精、水族館でも非常に熱心にやっているからだ。

トピックボードAD

有料会員限定記事

ライフの人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら