そう、水族館はバックヤードでこのポリプを確保しておくことで、展示に使うクラゲを絶やさないようにできるというわけである。だから、多種のクラゲを展示する鶴岡市立加茂水族館(山形県)や、九十九島水族館海きらら(長崎県)などのバックヤードには、このポリプが山ほど保管されており、定期的に生み出したクラゲが展示水槽に回されているのだ。

だから、水族館はクラゲのポリプを確保することに躍起になる。

クラゲは卵と精子を放出し、それが受精するとプラヌラ幼生(イソギンチャクの幼生に同じ)を経て、着底してポリプを形成する。だから、オスとメスのクラゲ……といいつつ、外見で判別できないことが多いので、多数のクラゲをビーカーや瓶で一緒に飼っておき、常に水底を注視しておく。

繁殖がうまくいけば、容器の水底にポリプが形成されているというわけだ。あとはこれに餌を与えて大事に保管しておけば、展示に使うクラゲの確保に一歩近づいたといえるね。

そう考えると、ポリプはまさに“クラゲの素”ということができよう。こんな生き物は、動物界を広く探してもクラゲの仲間しかいない。とても不思議な生き物なのである。

イルカやラッコは繁殖させてもダメ?

さて、最後にやっぱり、この話をしておかなければならない。

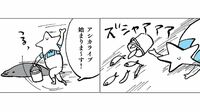

イルカやアシカなどの飼育・繁殖の話になると、必ず「飼育反対」という運動を起こす者が現れる。それを一部のメディアが扇動し、さらにそこに識者と呼ばれる情報通が絡み……という感じで、いつしか感情論の応酬という、死ぬほど面倒なシチュエーションができあがる。

では本当に、現在の水族館の繁殖努力をもってしても、海生哺乳類の飼育はダメなのか? という問題を、最後に述べておきたい。いつも通り、イルカを例にとろう。

我が国の水族館では、イルカの繁殖が盛んに行われている……とは、実はいえないのである。日本は、イルカの繁殖については明らかに遅れているらしい。

水族館生まれのイルカの数は世界に比べて明らかに少なく、孫の個体はほぼいないのだそうだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら