この夫婦の子どもは5頭(そのうち4頭が存命)、その長女の「ラビー」が孫世代にあたる2頭を産んでいる。これらが、鴨川シーワールド、神戸須磨シーワールド(兵庫県)、そして名古屋港水族館(愛知県)の3館で飼育されており、時に繁殖のために水族館を行き来している。

「君、この前鴨川シーワールドで見たのに、名古屋でまた会ったね!」みたいなことが起こりうる。

このような例は海生哺乳類に多い。なぜなら、個体数が少ないがゆえに、個体が1頭1頭識別されているからだ。

そのほか、個体数の少ない大型のサメやエイ、変わったところではペンギンも個体識別がされている。ちなみにペンギンは、主にフリッパー(羽)の根元に色の違うリングを装着し、その組み合わせで個体を識別していることが多い。

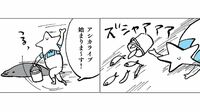

葛西臨海水族園(東京都)で、やんちゃなペンギンが1羽東京湾に逃げ出したことがあったが、それがどの個体なのか、一瞬で判別できたのもそのためである。

そしてその極致ともいえる例がすみだ水族館(東京都)。飼育しているマゼランペンギンすべてに名前がついており、個体識別されているのだが、すごいのはその“相関図”。

親子関係を示した家系図はもちろんのこと、「元カレ」「禁断の恋」「ケンカをふっかける」みたいに、めっちゃくちゃ詳しい関係性が曼荼羅(まんだら)のように張り巡らされており、しかも一羽一羽の性格まで書かれている! これをつくるのに、スタッフさんはどれだけ観察しているんだか……すごすぎる。

ペンギン相関図はなんと、すみだ水族館のホームページで公開されているので、ぜひ見てみてね。

クラゲの“素”を確保せよ

クラゲの繁殖はかなり特殊である。何を隠そう、水族館のバックヤードに“クラゲの素(もと)”がいて、そこから生まれたクラゲが日々、展示に出されているというわけだ。

……おそらく読者の皆さまは「何のこっちゃ?」と思ったに違いない。これに関しては、改めてクラゲについて説明しなければならない。

クラゲの人生(?)においては、皆さまが水族館で見ているふわふわ浮いている状態のほかに、イソギンチャクのように水槽の底にくっついている状態(ポリプと呼ぶ)がある。

このポリプは、展示で見るクラゲに比べてとても小っちゃい代わりに、クラゲの状態より寿命が長いという特徴がある。そして、何かの刺激が加わることをトリガーとして、分裂・出芽し、そこからクラゲを生み出すことができる。

言い換えれば、条件さえわかれば、定期的にクラゲの赤ちゃん(のクローン)をたくさん生み出すことができるというわけだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら