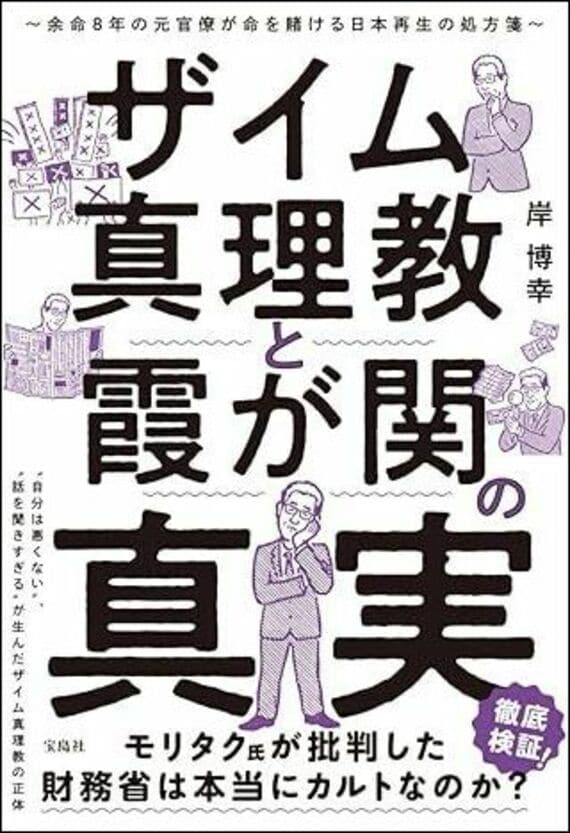

ある意味ではJAも被害者なのでは…岸博幸が指摘する、「令和のコメ騒動」を招いた《ノウスイ真理教》のレベルの低さ

それは、冷静に考えると、「この鉄のトライアングルのなかで実質的な権力を握っているのは、霞が関の省庁だ」という結論になるからだ。

その理由は簡単で、霞が関の官僚のほうが、政策に関する知識や情報の量が圧倒的に多いからだ。族議員や業界団体も相応の力はあるが、具体的な政策の立案については霞が関の省庁の官僚に依存せざるを得ない。

JAについて言えば、その設立根拠は農業協同組合法という法律である。そもそも、この法律を作った農水省より立場は弱い。かつこの法律で、JAの使命は「農業生産力の増強と農業者の地位の向上」と明示されている。コメなどの農作物の流通を仕切ることが直接の使命ではない。

つまり、JAがコメの流通で集荷業者として大きな役割を果たしているのは、JAにとって副次的な役割であり、農水省の減反や需給管理という方針に従って、それを現場で実践するプレイヤーとしての役割を果たしていたのが現実ではないかと思っている。

「ノウスイ真理教」の被害者としてのJA

そう思うのは、僕の実体験に基づいている。僕はさまざまな自治体と組んで地域経済の活性化プロジェクトをやっているが、いくつかの地域では農業の競争力強化に取り組んでおり、地元のJAと一緒に仕事をしている。

JAのトップの方々の思考は分からないが、少なくとも地域のJAの幹部の方々は、皆さん農家出身で、長年ずっと農水省の政策に従って同じことだけをやってきたので、新しい改革的な取り組みを提案しても、最初は何も理解してくれない。ほとんど門前払いである。

それでも、めげずに何度も話し合いを重ねると、徐々に新しい取り組みの意義を理解してくれて、最後は協力・応援してくれるようになる。

そうなると、地域の農業でのJAの影響力は大きいので、一気に物事が動くようになる。

こうした経験から、JAに問題があるとしたら、それは所管官庁である農水省が「ノウスイ真理教」を信じ込ませるだけで、それ以外は何もしなかったからではないか、と邪推している。ある意味で、JAも「ノウスイ真理教」の被害者なのかもしれないのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら