「消費税で家計が疲弊し、企業は利益を貯め込む」知日派ジャーナリストが嘆く日本の残念な状況

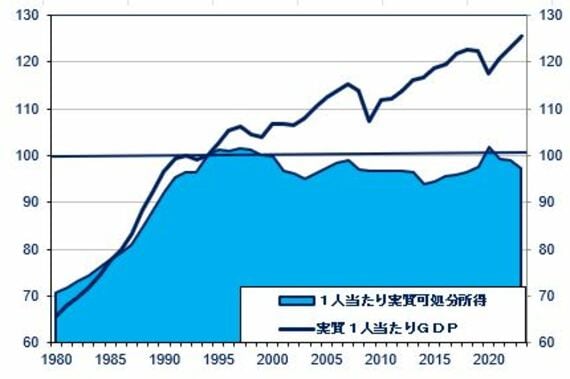

税によって消費財の価格が10%上昇し、名目所得がまったく増加しない場合、実質所得は10%減少する。これがまさに日本の状況だ。1人当たりのGDP(国民所得を構成する要素の一つ)が過去30年間で25%増加したにもかかわらず、1人当たりの実質可処分所得、つまり税引き後の所得はまったく増えていない。ギリシャを除けば、これほど豊かな国でこのような状況にある国を私は他に知らない。

人々の所得が伸び悩めば、当然ながら消費は困難になる。では、所得が横ばいであるにもかかわらず、日本の消費者はどのようにして消費を増やしてきたのだろうか?

それは、貯蓄を取り崩すことによってだった。2012年まではその戦略が奏功したが、2013年以降、貯蓄率はコロナ禍の特異な年を除き、平均で所得のわずか0.7%にまで低下した。

その結果、1人当たりの実質消費支出は2013年から2024年にかけてほとんど伸びていない。

個人消費が停滞するから企業も国内投資しない

1人当たりの個人消費が停滞し、人口が減少している状況では、企業が日本国内で追加の設備投資を行うインセンティブは乏しいだろう。その結果として、需要は低迷し、GDP成長率は低水準にとどまる。そのため、政府は低迷する民間需要を補うために、巨額の財政赤字を垂れ流し続けざるを得ないのだ。日本が成長を望むのであれば、消費者にさらなる購買力を与える必要がある。

このデータは、消費税を引き下げても人々は余ったお金を貯蓄に回すだけで、効果がないだろうという財務省の言い訳を明確に否定している。事実はまったく逆だ。データが示すように、日本の家計は使えるお金が増えれば、より多く消費する傾向がある。もし財務省の主張が正しければ、貯蓄率がこれほど急激に低下することはなかっただろう。

では、国民所得が増加しているにもかかわらず、家計所得が増加していない場合、その超過分の所得はいったい誰が受け取っているのだろうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら