実はかしこい!ヒトとも共通する《タコの知性の階層》 学び続けるタコやイカの子どもたち

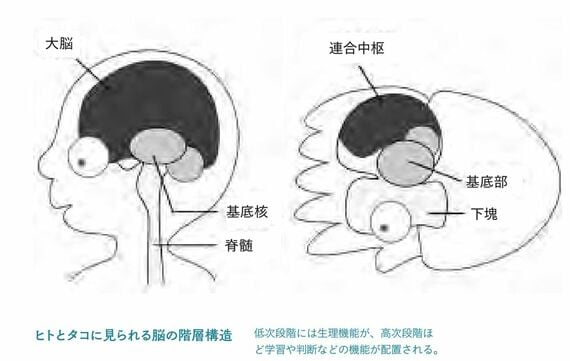

低次の場所は腕や外套、漏斗を制御する。さらには内臓や心臓など体の基本的な機能に加え、視覚・嗅覚・触覚も司っている。

中次の部位は腕や姿勢の調整に関わっていたし、高次の部位は視覚や触覚の学習に関わることや、長期記憶に関係する。

さらに、社会性を持つ種では高次の部位が大きく発達していることもわかってきた。ヒトの大脳のようにシワがあり、複数の運動や感覚の情報を統合するのもここだ。

このようにコウイカの脳も低次、中次、高次といった階層性を持ち合わせており、やはりヒトの脳と同じく、原始的で古い能力に関する場所もあれば、新たに生まれた部位もある。このような脳の階層性は、脳そのものの作りはかなり違うとはいえ、タコにもヒトにも共通して存在している。

学び続ける頭足類

タコやイカ、オウムガイといった頭足類の子どもは「賢く生まれる」。

まず卵が栄養に富んでおり、子どもは十分に成長してから生まれる。幼生の時期はない。生まれるまではマダコで通常は1か月、オウムガイの場合は1年と長くかかる。

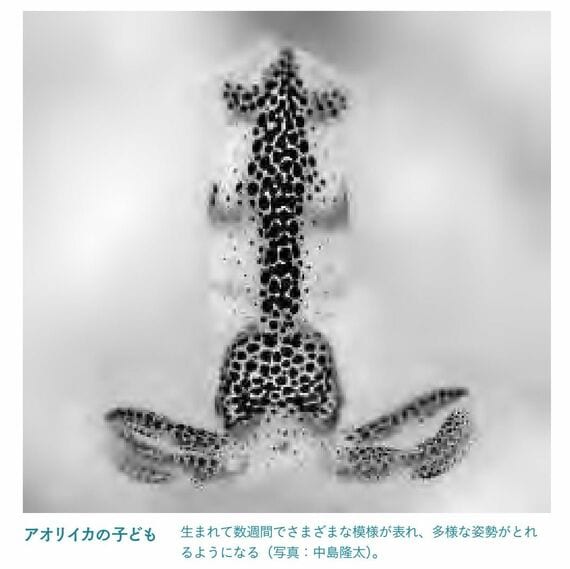

タコやイカの場合は、通常、卵は透明なので、生まれる前に卵の中から見えるものを学ぶ。そして親と同じような形で生まれる。

これらの赤ちゃんの眼は大きく、腕は長い。生まれてすぐは体の中に栄養があるため、数日は餌を食べなくても生きられる。この間に小エビなどの餌を探し、いろいろなものを攻撃し、食べられる餌か、それとも敵かを学んでいく。

頭足類の子どもは動くものにしか興味を示さない。死んだものや、海藻や泥は食べない。また、自分より大きなサイズの餌を求めるが、最初は捕まえるのに失敗することが多い。小さい餌でも動きが速すぎると失敗する。このように腕で触ったり、味わったり、眼で見たり、餌の捕まえ方を懸命に探しながら、生きる術を自ら学ぶ。