都民が驚愕「グラングリーン大阪」の“昔の姿”とは。府民の多くが懐かしむ?「貨物駅」時代はどんな様子だったか

しかしこの頃には、激増する旅客・貨物を大阪駅だけでは捌き切れなくなる。まずは、混みあう大阪駅を避ける貨物列車のバイパスルートと、貨物取扱業務を切り離した専用駅の建設が、一刻も早く必要とされた。

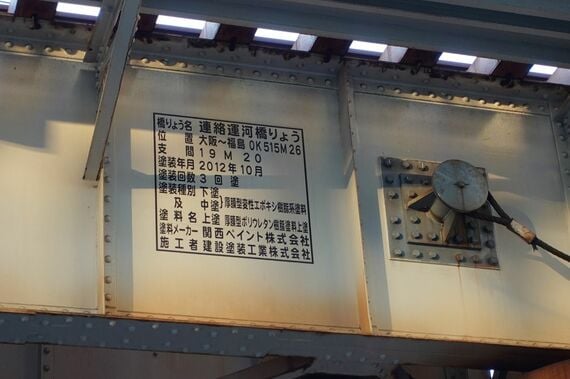

こうして、茨木駅の南側で東海道線と分岐して、西成線(現在の桜島線)西九条駅に抜ける「梅田貨物線」と「梅田貨物駅」が1928(昭和3)年に開業した。

広大な敷地を擁する貨物駅のために、なぜ大阪駅の北側という絶好の立地が使われたのか? 理由として挙げられるのは、まず「水運との接続」だ。

市内の至る所に河川や運河がある大阪の街では、この頃の貨物輸送は川船頼み。もともと大阪駅で降ろした貨物を積み替える運河があり、ほんの少し北側に延伸すれば、梅田貨物駅から水運の要衝・堂島や、おもな市街地に荷物を運べたのだ。

また、梅田エリア・大阪駅周辺では、南側は阪神電鉄、東側は阪急電鉄が既に百貨店出店などの準備を進めており、土地に余裕があるのは駅の北西側のみ。「水運」「一定面積の確保」という条件を満たせるのはこの場所しかなく、学校を移転させてでもここに貨物駅を設置する必要があったのだ。

商人・料理人が直接顔を出す貨物駅 いまと役割が違った?

戦後も梅田貨物駅の成長は続き、昭和30年代・40年代は「関西一円の貨物・荷物はすべて梅田貨物駅に集まる」とまで言われていた。

またこの頃には、関東最大級の汐留駅と並び、「東の汐留、西の梅田」と称され、各駅員400名が働く日本有数の巨大な貨物駅として名を馳せていたという。

ただし、扱う商品は野菜・鮮魚・衣類などが多く、料理人や洋服店の方が荷物を直接受け取りに来ることも。貨物駅周辺は「用事がある人がそれなりに滞留している」状態であった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら