都民が驚愕「グラングリーン大阪」の“昔の姿”とは。府民の多くが懐かしむ?「貨物駅」時代はどんな様子だったか

梅田貨物駅は、1961年には貨物取扱量が361万トン(1961年)にものぼる、日本最大級の貨物駅だったという。数十本の引き込み線や、かまぼこ型の屋根で覆われたホームが連なっていた場所が数年で更地となり、高さ180mのビルに変貌するとは……貨物駅の移転が決まった約40年前(1987年)には、想像もできなかった激変ぶりだ。

ただ、JR大阪駅のすぐ北、公示地価が西日本トップの「1平方メートルあたり2430万円」(北区大深町。2025年1月時点)という場所もある好立地に貨物駅が存在したことを、不思議に思う方もいるかもしれない。そもそも、今どきの貨物駅は広大な用地とトラックの進入経路確保の必要があり、都心よりより郊外にあった方がいいことは明らかだ。

なぜ、ここまでの駅チカ・一等地に、平成末期まで巨大貨物駅が残り続けていたのか。まずは、いまのJR大阪駅が開設された151年前にさかのぼり、貨物駅が高層ビル群に変わるまでの歴史をたどってみよう。

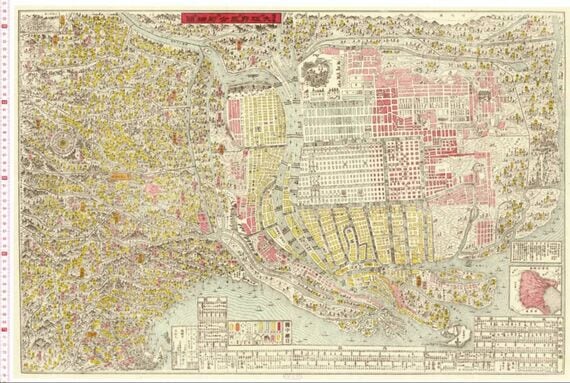

梅田は「埋田」?低湿地が大阪駅・梅田貨物駅になるまで

大阪駅はもともと、当時の市街地の北端、かつ水運の拠点だった堂島(いまの「NTTテレパーク堂島」近辺)に駅を設置するはずであった。しかし土地確保・立ち退き反対も多く、西側(神戸方面)への延伸も考慮して、1kmほど北東側の「梅田」エリアに、大阪駅が開業した。1874(明治7)年5月11日、今からおおよそ151年前の話だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら