大事な書類や現金の紛失をきっかけに、自ら認知症を心配して受診した近くのクリニックの医師から、大学病院を紹介された。

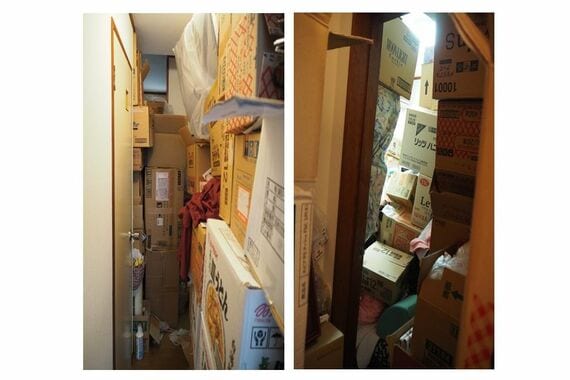

本人の希望で当初は入院。担当医はその間に信頼関係を築き、ためこみに対する本人の思いを紐解いていった。診療を続けるうちに、膨大な数の段ボール箱が生活を脅かしていることを認識し、片付け行動に結びつくようになった。

部屋はきれいになり、3カ月ほどで日常生活ができるようになった。失くしたと思っていた現金は家の中で見つかった。

※『精神科治療学』第34巻増刊号(2019年10月発行)

ためこみ症とはこんな病気

ためこみ症は、「一般的には価値がないとされるモノを集め、かつそれらを捨てることができないため、ためこまれた膨大なモノによって日常生活に障害が及んでいる状態」のこと。

見方を変えれば、「日常生活に支障があっても、やめられない(捨てられない)」という点が特徴だ。日本でも参照されているアメリカ精神医学会による診断基準の最新版「DSM-5」では、精神疾患の1つと明記されている。

ためこむモノは、チラシ・紙類、古新聞、衣類、空き缶・空き箱、レジ袋・紙袋、電化製品などさまざま。「周囲からはゴミのように見えても、本人なりに価値を見出しているモノ、愛着があるモノであることがポイントで、その人ごとにテーマ性がある」と中尾さん。

一方で、「ゴミ屋敷」という呼称があるが、明らかなゴミをためこむ人はためこみ症では少ないという。

ためこみ症はまた高齢者に多いというイメージがあるが、実はその芽は小さい頃にあるという。

「典型的には、10代で『ためこみ癖(へき)』が表れます。働き始める10代後半から20代になると購買力がつくのでためこむ量が増え、部屋が散らかるなどして、生活に支障をきたすようになります。50代、60代になると、ためこみや生活障害の程度が重くなるとともに、自分の世界にこもりがちになります」(中尾さん)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら