「ノートはきれいに書かない」「自分の言葉で置き換え」…《独学で東大現役合格者》が指南する、成果を最大化する学びの技術とは?

しかし、既存の知識と関連づけながら理解すれば、それは単なる「暗記」ではなく、「ネットワークの中に組み込まれた知識」になります。新しい知識が、すでにある知識の上に重なり合っていくことで、ツリー全体がより豊かに、立体的に育っていくような感覚になります。

この「クリスマスツリー」の発想を持つことで、学習に対する姿勢そのものが変わります。「知識は積み上げるもの」「記憶力には限界がある」と思い込んでいた人こそ、「つなげるほど、もっと覚えられる」という真逆の感覚を体験してほしいのです。記憶の“枝”を意識することが、学びを面白くし、継続可能なものにしてくれるはずです。

「その知識はいつ使うか」を一緒に覚える

記憶は、ただ蓄積するだけでは意味がありません。知識を本当に“使える”ようにするためには、「それをいつ、どのように使うのか」という情報をセットで覚える必要があります。

「一度やった問題なら解けるのに、初見の問題になると手が止まる」という人は、まさに「いつ使うかを一緒に覚えていない」ことが原因なのです。

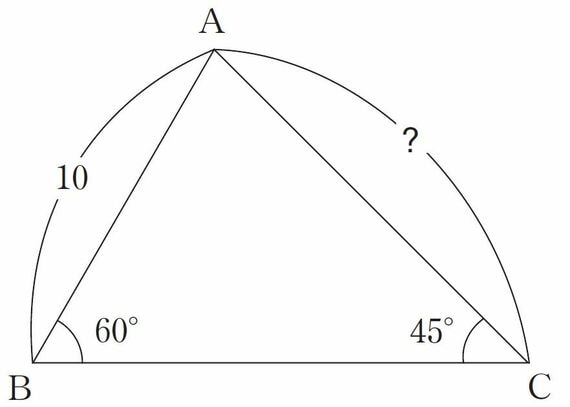

たとえば、数学でよく出てくる三角比の公式のひとつに正弦定理があります。「a/sinA = b/sinB = c/sinC = 2R」という式だけを記憶していても、使いどころがわからなければ意味がありません。これに加えて「この公式は、三角形の中で2つの角とその対辺のうちどれか1つがわかっていないとき(下図)に使う」という使用場面まで覚えておけば、必要な場面で迷わず活用することができます。

このように、「知識をいつ・どのように使うのか」という視点は、学びの質そのものを変えます。知識を知識で終わらせず、使える形で頭に入れることが、学力を飛躍的に伸ばす鍵となります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら