明らかな「二日酔い」で出社してくる社員に給料を払う必要ある? "私生活"にはどこまで介入できる?

このように自己健康保持義務は、社員が労務提供を誠実に行なうにあたり、自己の健康を保持する義務であり、雇用契約から導かれる義務であると言えます。

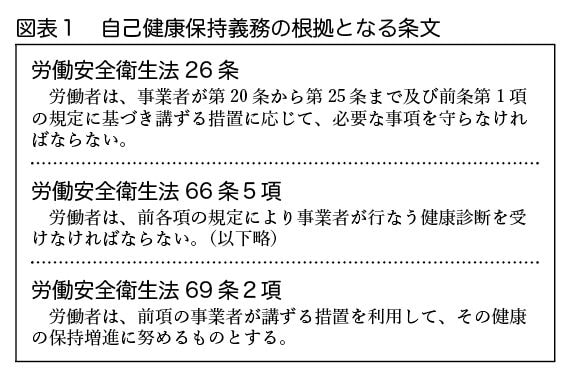

その根拠の1つが労働安全衛生法です。労働安全衛生法の規定には、26条や66条5項、69条2項に、「労働者」を主語にした条文があります(図表1)。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

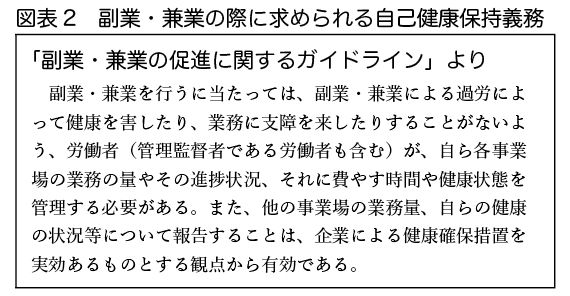

また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省・令和4年7月改定)でも、副業・兼業をする労働者に対し、自らの健康状態を管理することを求めています(図表2)。

なお、就業規則においても「従業員は、自らの健康の維持、増進および疾病予防に努め、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講じなければならない」等の自己健康を保持する旨の規定を入れておくことで、周知徹底を図ることも有用と考えられます。

具体的な場面ごとにみる「会社にできる対応」

呂律が回らない、足元がふらついているなど、明らかにアルコールの影響により正常な労務提供ができる状況ではないと会社が認識した場合、そのまま作業させることは当該労働者だけでなく、周りの従業員にも危険が及ぶ可能性があることから、ただちに就労を中止させたり、最初から就労させないなどの対応が必要になります。

おそらく、アルコールの影響がおさまった時点で、帰宅させるなどの対応を取ることになるでしょう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら