流域下水道に対して異論を唱える専門家は、この方式が採用され始めた黎明期からいた。今では忘れられつつあるが、各地で反対運動も起きていた。

産業技術総合研究所名誉フェローで横浜国立大学名誉教授の中西準子氏は、『下水道 水再生の哲学』(朝日新聞社、1983年)の中で、次のように指摘している。

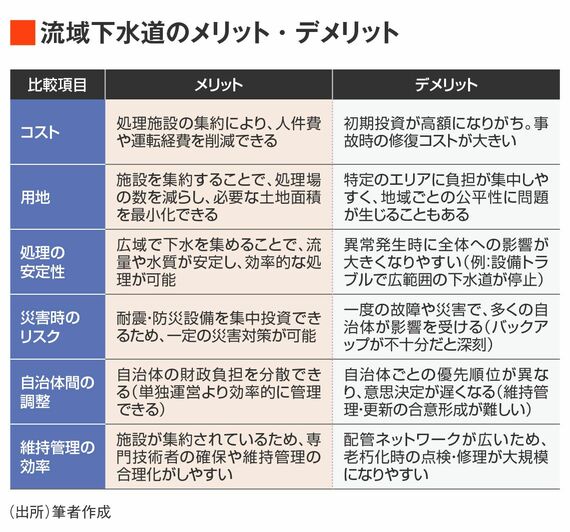

中西氏は、こうした課題を踏まえ、(1)流域下水道を取りやめて単独の公共下水道とすること、(2)人口減少地域では合併浄化槽を活用すること、(3)農村部では簡易な処理方式を採用すること――を40年以上も前に提言していた。

現在、日本は人口減少が進み、下水道の維持管理費が増加し続けている。今回のような事故が起きれば、点検・調査の頻度は増え、修繕にかかる費用も増え続けるだろう。地下をはう“巨大な龍”を私たちは、はたしてコントロールし続けることができるのだろうか。中西氏の指摘は今後ますます重要性を増すだろう。

現状のリスクをいかに低減するか

とはいえ、実際問題として流域下水道は全国各地に敷設済み。そして、中川流域下水道と同様、老朽化や腐食の悩みを抱えている。

腐食のおそれの大きいマンホールや管渠、その点検情報は公表され、国土交通省のウェブサイトで見ることができる。「令和5年度下水道管路メンテナンス年報」によると、流域下水道における腐食のおそれの大きい管渠は全国に879キロメートルあるという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら