道路陥没が問いかける「地面の下の世界」知る意義 地形と地盤が「安全に住み続けられるか」を左右

「昔、どのような場所であったか」という地図を見ながら歩いてみると、これまで気にしていなかったアスファルトの下の地盤のことや、タモリさんのように、高低差や地形のへりが気になってくるだろう。

地盤の歴史を紐解く

ある場所の地盤がどのようにしてできたか、ということを紐解くことも興味深い。例えばある地域の地盤が軟弱だという話があったとき、それでは、軟弱な地盤がいつからそこにあり、どのようにできたか、ということだ。

ある場所の昔の歴史を語るとき、「江戸時代は沼地だった」「縄文時代には海だった」「昔の貝の化石が出る地層があり、〇〇万年前は一帯が海だった」のような話を聞くこともあるだろう。歴史をたどっていくことで、その場所の成り立ちがわかる。地域の歴史を記した書籍や自治体等のホームページ、博物館の展示物などが参考になる。

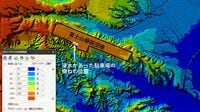

先に示した地形区分の図では、その地形をつくる地盤が形作られた、およその年代も示している。実際には、沿岸部では海の底だったような場所から、いつ陸地になったか、を示した時期と考えていい。これがその土地の歴史を知るうえで重要なカギとなる。

埋め立て地で、戦後にできたものであれば数十年前、干拓地であれば江戸の町や各地の新田開発のように、江戸時代以降の400年前などとなるだろう。それ以前は海や、内陸では湖沼であった場所だ。

低地については、縄文時代の今から約6500年前、今より海面が2~3m高い時期があった。縄文海進とも呼ばれる時期で、東京湾では内陸の埼玉県域の一部にまで海が浸入していた。この海が土砂で埋められ、海面が低下して今の東京湾の位置に落ち着くまでの数千年間にできた土地だ。

台地は場所によるが、主に数万年~数十万年前にできたものである。沿岸部では主に今から13万年前、関東平野の一帯にも海が広がっていた温暖な時期があり、その際に浅い海の海底などで形作られた地盤が広く広がっている。

丘陵地はもっと古く、主に数十万年~100万前以降にできた地盤である。深海に溜まった堆積物が固まり、太平洋プレートの動きによって今の陸地まで移動してきたようなケースもある。

山地ができた年代はさまざまだが、新しくても数百万年、古ければ数億年単位ということもある。一方、火山であれば数千年、数万年等の場合もあれば、現代に噴出した火山島などもあり非常に幅が広い。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら