道路陥没が問いかける「地面の下の世界」知る意義 地形と地盤が「安全に住み続けられるか」を左右

東京近辺でいえば、東京湾岸には人工の埋め立て地があり、おおむね皇居より東側には低平な低地が広がっている。渋谷駅周辺なども川沿いの低地だ。低地はさらに、かつて川が流れていた場所や、その周辺の湿地帯だった場所などに細かく分けることができる。

新宿駅や池袋駅、永田町、六本木、青山などは周りより高い場所の台地に位置している。多摩地域や、横浜・川崎などで斜面に家が立ち並んでいる地域が丘陵地、高尾山や筑波山の山地というと、およそのイメージがつくだろうか。

地形によってその成り立ちは異なり、地下の地盤の特徴もまったく異なっている。その結果、起伏の大小、地盤が軟弱か硬いか、実際にどういった土からなるかなどは、その土地の歴史そのものである。

街を探索して見えてくるもの

こうした地形や地盤の話はとっつきにくい点もあるが、近年では街歩きなどと併せて、土地の成り立ちや歴史を楽しむような人も増えてきている。

タレントのタモリさんが、町を歩いてその土地の成り立ちや発展の歴史を解き明かす『ブラタモリ』(NHK)という番組がある。タモリさんがすごいのは、扇状地や河岸段丘など、専門的な用語を知っていることだけではない。「さまざまな地形がどのようにできたのか、その成り立ちを思い浮かべられる」ところがすごいのだ。

これは、決して特殊すぎる才能ではない。その場所がどういった地形であるかがわかれば、誰でもその成り立ちを想像できるようになるからだ。

さらに、どういった地形かがわかれば、地下にどういった地盤がある場所かも想定することができる。地盤がわかれば、「災害時にどのようなリスクがあるか」までわかるのだ。

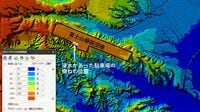

たとえば専門知識がない人でも、こうした地形や土地の成り立ちから、自然災害リスクの目安までわかるツールがある。国土地理院が公開している、「地理院地図」という地図情報サイトだ。無償で公開され、パソコン、スマートフォンで閲覧できるのでぜひご覧いただきたい。

まず地理院地図のトップから、「地図」と書かれた「地図選択」ボタンを押す。その中にある「土地の成り立ち・土地利用」から「地形分類(ベクトルタイル提供実験)」と進み、「地形分類(自然地形)」を押すと、その場所の自然の地形で色分けされた地図が表れる。

色がついている場所をクリックすると、その土地の成り立ち、自然災害リスクの目安が表示される。軟弱地盤か、液状化や洪水のリスクがあるかもわかる(人口の少ない地域では未対応の地域がある)。

地形分類(人工地形)では、埋め立て地や盛土地かなど、人が利用してきた土地かどうかの目安もわかる。目安というのは、同じ地形の場所について区別なく説明されているが、実際には場所によって災害リスクが異なってくる可能性があるためだ。土地探しの際などは目安にしつつ、ハザードマップも確認し、必要に応じて専門家に相談することが望ましい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら