「オーバーツーリズムという幻想」煽る人の無理解 「定率の宿泊税」「局地的な課題解決」を徹底せよ

次に、局地的なオーバーツーリズムが発生しているかを検証する必要があります。

例えば、2023年の京都の外国人宿泊者数は536万人でした。単体の施設と比較すると、ヴェルサイユ宮殿は年間1500万人、ルーヴル美術館は2023年に890万人が訪れ、そのうちインバウンドは600万人でした。大英博物館も400万人を超えていますので、京都の観光客数は決して多すぎるとは言えません。

サン・ピエトロ大聖堂は年間1000万人が訪れるとされていますが、京都で最も観光客が多い清水寺は500万人程度です。これをもってオーバーツーリズムとは言えません。

オーバーツーリズムの本質は「対応策」にある

では、京都ではなぜ「オーバーツーリズムが起きている」と思われているのでしょうか。それは、対応策の違いによるものです。

例えば、海外においては特にデジタル対応が大きな役割を果たしています。施設への入場をネット予約のみにし、時間枠を設けることで1日当たりの入場者数を管理する仕組みが多くの観光地で導入されています。

しかし、日本は諸外国に比べて対応が遅れています。本来であれば、住民道路を別に設定しながら、清水寺周辺を歩行者天国にし、観光バスの進入を制限するなどの措置を講じるべきです。さらに、京都市内の主要施設が連携し、ネット予約を導入することで観光客の分散を図ることも可能です。

ゴミ問題やマナーの問題もありますが、これらは適切な対策を講じれば解決できます。マスコミやSNSでは「観光公害」という結論ありきで、ゴミ収集直前の映像を狙って報道したり、極めて少数のマナー違反を誇張して報道したりする傾向があります。

2025年1月19日の産経新聞に「インバウンドの影で増加する来日外国人犯罪」と題した記事が掲載されました。SNSではこの記事に言及し、インバウンドはひどいという意見が広まりました。

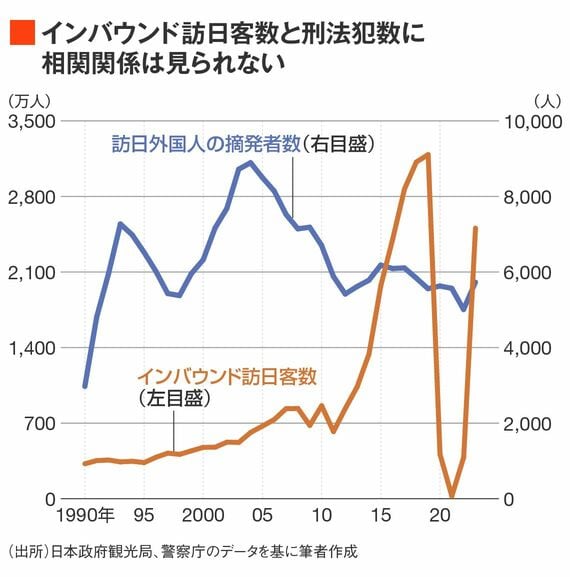

冷静に分析すると、インバウンドの数が1036万人だった2013年の刑法犯数は5620件でしたが、2507万人になった2023年の刑法犯数は5735件でした。インバウンドが24万人まで激減した2021年でも、刑法犯数はほぼ変わらない5573件でした。1990年以降のデータを見ると、インバウンドの数と刑法犯数に明らかな相関関係はありません。

そもそも、来日外国人の刑法犯数の中で、最も多かったのはベトナム国籍でしたが、大半のベトナム国籍の人々はインバウンドではなく、実習生などです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら