「オーバーツーリズムという幻想」煽る人の無理解 「定率の宿泊税」「局地的な課題解決」を徹底せよ

日本のインバウンド戦略は、2030年までに6000万人を目標に、1人当たりの消費額を20万円から25万円に増やすことを掲げています。25万円を使うインバウンドが犯罪を起こす確率は非常に低いと考えられます。

インバウンドを否定するより対策を進めるべき

京都の「オーバーツーリズム」について、主に京都に住んでいない人たちが騒いでいますが、私自身は京都の住民として、「オーバーツーリズム」だと感じることは少ないです。というのも、インバウンドの多い場所は京都の中でも一部に限られており、局所的な問題だからです。

京都市内の消費総額の55%を観光客が占めていることを考えると、問題があるからインバウンドを否定する、というのは得策とは言えません。ゴミ箱を増やしたり、ゴミの収集頻度を増やしたり、観光施設の警備員を増やしたりするほうが、よほど建設的です。

観光は、地域住民や街全体に影響を及ぼしますが、メリットを受ける人と負担を負わされる人が一致しない部分があります。その負担を軽減するために、観光業界にも一定の負担を求める必要があります。

また、観光によるマイナス面には政策的な対応が必要ですが、特定の地域の特定の課題については、地方分権の下、中央政府は対応できない場合が多いです。その地域での対応が求められます。そして、その政策のためには、観光業会に財源を求める必要があります。

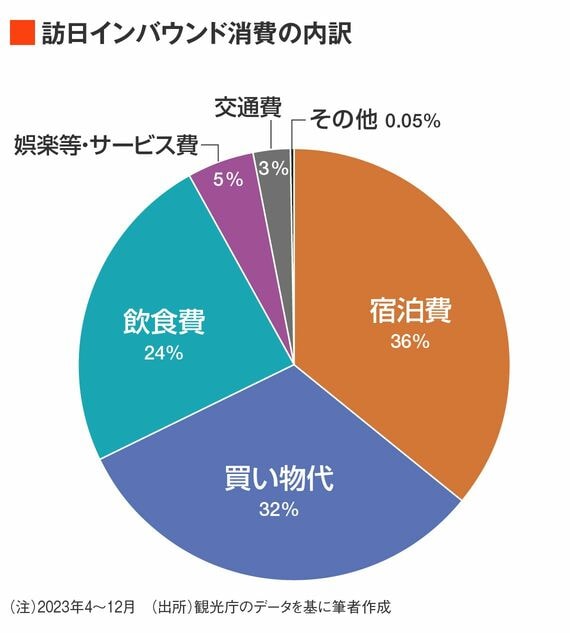

事実、観光庁のデータによると、インバウンド消費のうち宿泊と飲食が全体の59.8%を占めており、そのうち宿泊は36.3%を占めています(2023年4月〜12月)。この状況を踏まえ、中央政府は出国税を導入して観光産業のレベルアップを図る一方、地方自治体も宿泊税を設け、地域の観光産業に伴う負担に積極的に対応すべきです。

加えて、インバウンド政策では、宿泊日数を増やし、単価を引き上げる施策も実施されているため、宿泊税は定額ではなく、定率での導入が求められます。

宿泊施設からの反対意見があるとも聞きますが、デジタル化を推進し、インバウンド政策を特定の事業者の利益に偏らせることなく、宿泊施設が得た利益の一部を活用して、宿泊客の昼間の観光満足度を向上させたり、地域住民の負担軽減に協力したりする仕組みを整えることが不可欠です。

客観的に見ると、「オーバーツーリズム」の主な原因は、データ上、インバウンド観光客の数そのものが過剰であるというよりも、マスツーリズムへの対応の遅れや、観光地内での協力体制・問題解決体制が十分に整っていない点にあると考えられます。

人口減少が進む中で、日本経済を支えるためには輸出を拡大することが急務です。インバウンド観光は「第二の輸出産業」に成長し、多くの地方に大きく貢献している重要な産業です。これに対して非建設的な批判をするのではなく、住民の負担を軽減しながら持続可能な形で共存共栄を図る方策を検討すべきです。

現在のインバウンド戦略の成長を踏まえると、各地域において定率の宿泊税を導入し、インバウンドによってもたらされる富をより公平に分配する仕組みを実施するタイミングが来ていると言えるでしょう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら