じわじわ衰退「ファミレス」頭打ちの"本質要因" 「なんでも食べられる」は今やウリにならない

ファミレスという業態では、選択も集中もできない

最初に取り上げるのは、(ちょっと広い範囲だが)「ファミリーレストラン」である。ファミリーレストランという業態自体が、「選択と集中」に失敗してしまっているのではないかと思えるのだ。

というのも、ファミレスの業績が近年、全体的に振るわないからだ。

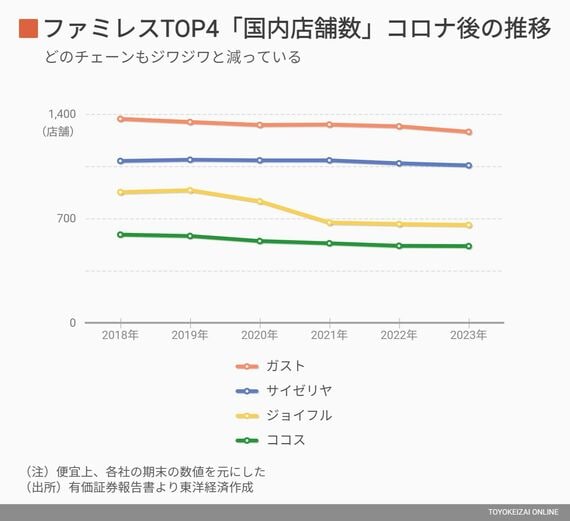

日本ソフト販売株式会社が発表している統計データによると、2023年、ファミレスの数は前年比で店舗数が3.2%減少している(前年は1.8%減)。同サイトによると「上位4チェーンは揃って減少 増加チェーンも勢いが弱まる」とある。「ファミレス」という業態自体が、厳しい局面に置かれている。

コロナ禍で、飲食業は大きなダメージを負った。ファミレスもその例外ではなく、特にガストは2022年に100店舗を閉店するなど、痛手が大きかった。最近ではコロナ禍からの回復もあって業績は上昇気味だが、店舗数ベースで見ると、厳しい局面に置かれていることは変わらない。

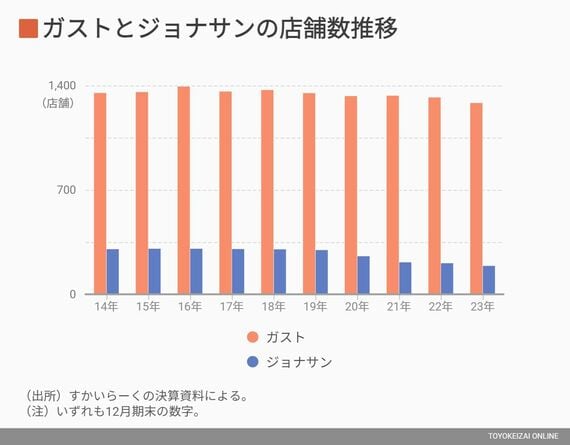

実際、ファミレスチェーンの内部では、どのようなことが起こっているのか。もう少し具体的に見てみよう。ここで取り上げたいのは、「ガスト」や「ジョナサン」を運営する「すかいらーくホールディングス(HD)」だ。

時代は「一品特化」型

同社が発表している資料によると、2023年12月期は、ガストが1317店舗から1280店舗で37店舗減、ジョナサンが206店舗から188店舗で18店舗減、合計で55店舗減となっている(2022年12月期、2023年12月期の決算説明会資料より)。

また、2024年もこれらの業態は厳しく、3月までで、ガストは5店舗、ジョナサンは8店舗も閉店している。

ただ、興味深いのは、「すかいらーくHD」全体の業績が悪いというわけではないことだ。同じ「すかいらーくHD」の「しゃぶ葉」や「むさしの森珈琲」といった、一品目特化型のレストランや、来店目的がはっきりしているカフェの業績が好調で、グループ全体の業績を支えているからだ(ちなみにすかいらーくグループは九州のうどんチェーン「資さんうどん」を買収し、運営していくという。これも「一品特化型」への注力と見ることができるだろう)。

つまり、「一品特化」型のレストランが強いのだ。やはり「選択と集中」をしている業態が勝ち残っているのである。

これは「すかいらーくHD」以外にもいえることで、ファミリーレストランでも、「びっくりドンキー」は「ハンバーグ」という主力商品に特化して、好調な業績を保っているのだった。

飽食の時代のレストラン

日本で最初のファミレスは1970年、府中に誕生した「すかいらーく国立店」である。

この段階では、まだ日本の郊外やロードサイドは発展していなかった。また、外食の選択肢自体も限られていて、「いろんなものが、なんでも、安く食べられる」という特徴のファミレスは、こうした時代の日本の庶民の強い味方になった。そこから爆発的に数を増やし、現在に至るというわけだ。

一方で、そのようにファミレスやチェーンレストランの数が増えてくると、当然「いろんなものが、なんでも、安く食べられる」という価値は相対的に低下する。

これは、ある程度、日本自体が戦後復興を経て安定し、経済が豊かになっていくプロセスと同調していただろう。

そして現在となっては、もはや「いろんなものが食べられる」のは当然のこととなり、それよりも先の個人個人のニーズに合わせたメニュー構成や、劇的な安さを売りにする店、さらにはブランディングを徹底して空間的な魅力を持たせた店などが登場してくる。

顕著なのは、いわゆる専門用語で「カテゴリーキラー」といわれる、一品特化型のレストランだ。「びっくりドンキー」をはじめ、「しゃぶ葉」や「ステーキけん」など、一品目に特化する業態がこれにあたる。

そして、「いろんなものが、なんでも安く食べられる」ことは、逆に「それがゆえに、特に興味を惹きつけられるメニューがない」といったことにつながってしまう。

こうなると、ファミレスという空間の特別感、ワクワクする感じは失われてしまうだろう。まさに、テーマパーク性の喪失だ。

モノがあふれ、選択肢が増えた現在において、「ファミレス」という業態は、必然的にその魅力が低下してしまっているのかもしれない。それは、「ニセコ化」とは逆の事態が進行していることも表しているのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら