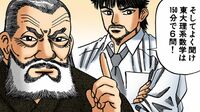

東大合格者語る「解き方でわかる」伸びる子の特徴 手動かす子、じっと考える子どちらが伸びる?

いかがでしょうか。じっとしたまま考えていた矢島くんに比べて、手を動かしていた水野さんはどんどん思考が進んでいましたね。

このシーンからわかるように、何かを書きながら考える子のほうが、実力が伸びやすい傾向にあります。手を動かすことは、勉強の効率を大きく上げてくれるからです。以下でその理由を説明しましょう。

まず、「書く」という行為は脳を活性化させ、集中力や記憶力を高める効果があることがわかっています。マイクロソフト社の創始者ビル・ゲイツ氏が、会議中にタイピングではなく手書きでメモを取るのは有名な話ですね。

手書きのほうが脳が活発に働き、記憶したり新たな発想を得たりするのに効果的だからです。ピアノや手芸など、手をよく使う趣味を持っている高齢者の方が認知症になりにくいとされているのも、同じ理由です。

実際に生徒を見ていると、勉強が得意な子は、考えるときによく手を動かします。たとえば数学なら、問題の条件を図や表にして整理したり、具体的な数値を当てはめて考えてみたりします。

小論文や作文を書くときなら、思いついた内容を箇条書きにしたり、文章の大まかな構成をメモしたりします。暗記のときにも手を動かすのはもちろん、自分なりの一言メモやイラストを添えるなど、覚える工夫をしていることが多いです。

考えたことはメモしないと、すぐ忘れる

反対に、勉強が苦手な子は、手を使うことを面倒くさがる傾向があります。

たとえば数学では、途中式や筆算などを書く手間を嫌がって暗算で済ませようとして、結局時間がかかったり間違えたりすることが多いです。小論文や作文では何を書くかじっと悩んだまま、ただ時間だけが過ぎていくことが珍しくありません。

暗記作業でも目で見て覚えようとするか、手を動かすにしてもただ作業的に書くだけになりがちです。これでは時間的な効率が悪く、なかなか結果に結びつきません。

人が一時的に覚えておける情報量や、一度に処理できる情報量には限界があるとされています。何かを思いついたり覚えたりしたとしても、それがずっと頭に残っているわけではありません。

そのため、考えたことを書きとめておかないと、すぐ次の思考の波に流されて忘れてしまう恐れがあります。みなさんもあれこれ考えながら「あれ、さっきいいアイデアが浮かんだ気がしたけど、何だったっけ?」と思い出せなかった経験が、一度や二度はあるのではないでしょうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら