能登地震、現地で見た「原発事故で避難不能」の怖さ 志賀原発とかつての原発予定地の現状が問うもの

原発建設予定地だった寺では住職の妻が下敷きに

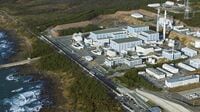

能登半島の先端に位置する石川県珠洲市では1975年に原発立地構想が浮上した。関西電力は135万キロワット級の原発を高屋地区に、中部電力も寺家(じけ)地区に造る、と具体化させていったが、30年近くに及ぶ住民らの強い反対運動で計画は停滞。コスト増もあって2003年に両原発は計画断念に追い込まれた。

能登半島地震が起きた際、その高屋地区には住民や帰省してきた家族100人ほどがいた。震源地の近くだったこともあり被害は甚大で、山道は複数個所で崩落。地区は孤立した。実際、原発立地予定地内だった圓龍寺を筆者が訪れたところ、住職らの住居になっていた庫裡(くり)は大きく崩れていた。

住職の妻は地震で下敷きになった。住職が引っ張りだしたが、妻の足は翌日から紫色に腫れ、「痛い痛い」と訴え続けていたという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら