原発事故から住民を守る計画が意味を成さなくなっている。

![週刊東洋経済 2024年3/16号(株の道場 4万円時代に買える株)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E+2Zv81yL._SL500_.jpg)

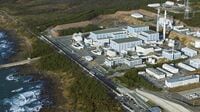

能登半島北部で大地震が起きた1月1日、半島の中西部に位置する北陸電力(北電)・志賀原子力発電所の周辺でも動揺が広がっていた。原発の北約1.5キロメートルにある石川県志賀町の福浦公民館(旧福浦小学校)は、自宅から避難してきた住民や帰省中の家族など約500人であふれ返った。

「公民館の建物に入り切れず、車中泊をした人も多かった」と、公民館長の松井正浩さんは振り返る。その松井さんが「今も納得できない」でいるのが、原発を運営する北電の対応だ。

「北電の担当者が避難所となっていた公民館に初めて来たのは、地震発生から20日ほど後。それまで一度も顔を見せなかった。これには地区の行政区長が強く抗議した」(松井さん)

住民が不信感を抱いたのも無理はない。原発で重大事故が起きた際、5キロメートル圏内の住民は放射性物質の放出が始まる前に30キロメートルより外に避難するルールになっており、それが機能するには、原発に関する情報がきちんと住民に伝えられていることが前提だからだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら