「イギリス郵便局冤罪事件」に揺れる富士通の苦悩 問題子会社は「現地任せ」で統治不全の声も

そもそも、欠陥システムを提供していた富士通サービシーズとはどんな会社なのか。イギリス駐在経験が長い大手電機メーカーの関係者は「イギリスでは、トップクラスに有名なIT企業」と解説する。

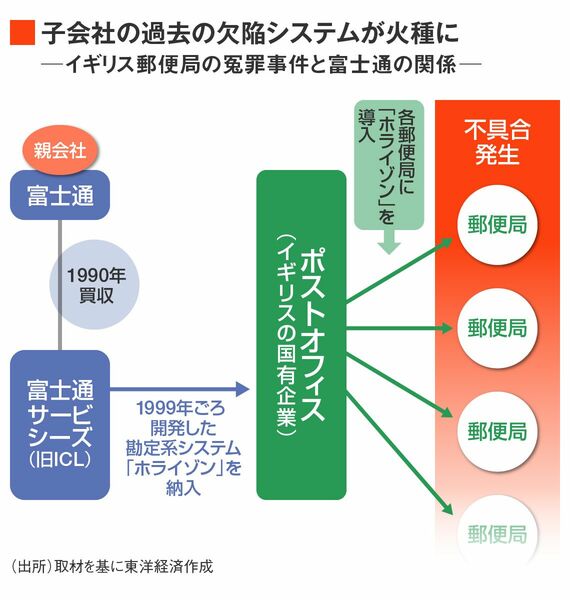

前身は、イギリスの国策企業だった「ICL(インターナショナル・コンピューターズ・リミテッド)」社だ。富士通との関係は40年以上前までさかのぼる。

当時を知る富士通関係者によると、コンピュータ産業の活性化を狙うサッチャー政権が通産省(現・経済産業省)を通じて日本企業に支援を要請し、1981年に富士通がICLと技術提携を結んだ。アメリカのIBMをライバル視し、海外で事業展開を進めたいと考えていた富士通側の思惑とも合致した。「もともと国策で生まれたICLは、紳士的で合理的な社風だった。現地政府が間に入るから、安心感もあった」(富士通関係者)。

1990年にはICLに80%出資し、1998年に完全子会社化。2002年に「富士通」の名を冠する現在の社名へと変更された。問題となったホライゾンの導入時期は、完全子会社化の直後に当たる。

過去には“お荷物”批判、直近決算も赤字

富士通にとって、ICLの買収は成功だったとは言いがたい。過去には、「赤字続きで富士通本体の足を引っ張り続けている」「お荷物だ」という批判の声が絶えなかった。

現在の富士通にとっても、イギリスを含む海外事業部門の収益性の低さは大きな経営課題となっている。

富士通の2023年3月期連結決算では、売上収益約3.7兆円のうち、海外事業部門が2割程度を占めた。しかし営業利益は全社の3356億円(営業利益率9.0%)に対し、海外事業部門はたった59億円(同0.7%)でしかない。

富士通サービシーズが現地政府に提出した資料では、同社の同期業績は、売上収益が16.7億ポンド(1ポンド=180円換算で約3000億円)、営業損益は0.3億ポンド(同約54億円)の赤字だった。

ホライゾンのように、イギリスの公共部門での大型受注に強みがあるとみられてきた会社だが、大和証券の上野真氏は「富士通のヨーロッパ事業は、昔からのレガシー案件のメンテナンスが中心だ。今後、基本的には徐々に縮小する傾向が継続するだろう」と予想する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら