それにしても、私たち人類はなぜこれほどまでに膨大な数の書物を残してきたのでしょうか。そして今でも残し続けているのでしょうか。

「すべての人間は、生まれつき、知ることを欲する」と言ったのは、古代ギリシアの哲学者で「万学の祖」と呼ばれるアリストテレスです。

この知的好奇心が人類を地球の生態系の頂点に押し上げたのだと思います。そして、その理由のいかんにかかわらず、人間には元来、知的好奇心が備わっているというのは間違いなさそうです。

「人類の成功」は書物の賜物

こうした人類の成功は、文字の発明と密接につながっています。

文字の発明がどこまでさかのぼれるかはまだ決着がついていませんが、いずれにしても、文字を通して情報を共有することで、複雑で大きな社会を運営するための組織化が可能になり、科学を始めとする自然を克服するための知識と方法論を蓄え、共有することも可能になりました。

そして今、80億人という膨大な数の人間が狭い地球の上で他の生き物たちと共存する時代を迎えています。国連の推計では、これが今世紀末には100億人に達すると言われています。

こうした未曾有の時代を乗り切って22世紀を無事に迎えるために、私たち人類はいったい何をなすべきなのか、私たちはどこに向かうのか、そうしたことを考えることができるのも、文字や本があればこそなのです。

少々話が大きくなりすぎてしまいましたが、最後に読書術的なことをひとつだけ言えば、「好きな本を手に取る」ところから始めてみてくださいということです。

アリストテレスが言うように、人間として生まれてきた私たちには、生来、知的好奇心が備わっています。

残念ながら、その好奇心の芽を社会や学校や親が、つまらない「勉強」の押し付けによって摘み取ってきた面があるのです。

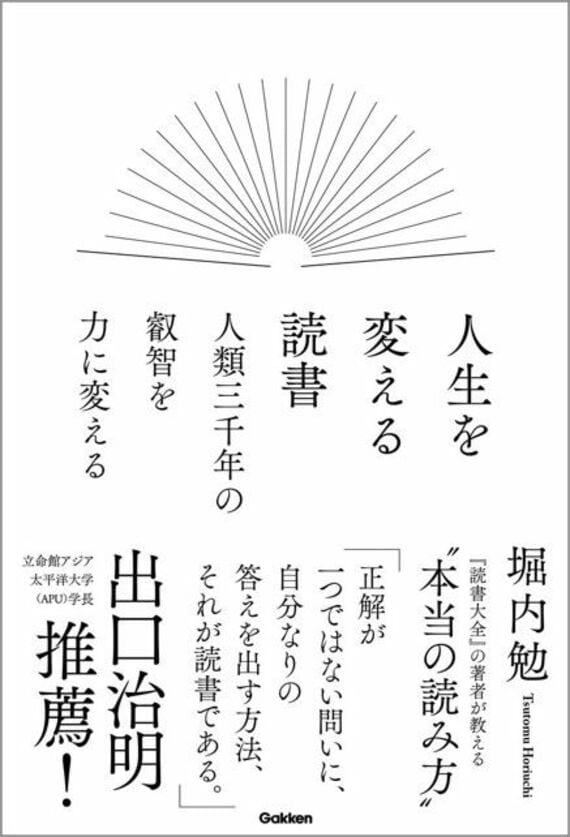

「好きこそ物の上手なれ」と言いますが、他人の尺度で本を選ぶのではなく、まず原点に立ち返って、自らの好奇心の導きに従って読書を始めてみてくださいというのが、『人生を変える読書』を通じて一貫して私が訴えていることなのです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら