さらに、多くの店舗では地代家賃も本部が支払っている。本部が出店用地を借り、店舗を建ててオーナーに又貸ししているのだ。オーナーが土地を所有している場合などに合わせた契約形態もあるが、数は多くない。

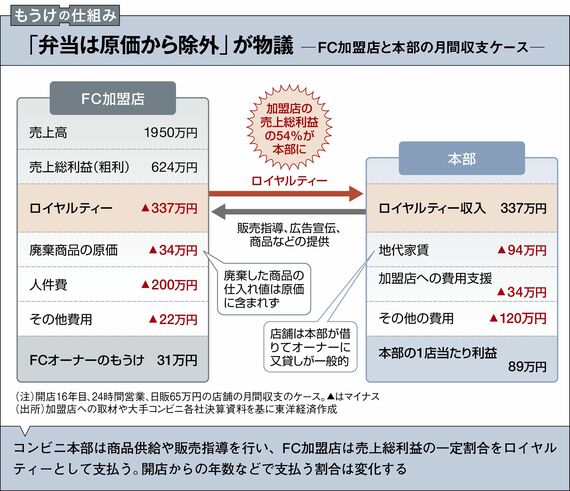

業界最大手のセブン‐イレブンでは、土地と店舗を本部がオーナーに貸すタイプの店舗が全体の約8割を占めている。上図もこのタイプの店舗を前提として試算した。オーナーが持っている土地に店舗を建てるタイプでは家賃がない分、本部に支払う金額は少なくなる。コンビニの黎明期にはこのタイプの店舗の比率が高かったが、現在では低下している。脱サラ組が増えた影響もあるが、オーナーが持っている土地は出店先としてベストでない立地も多く、売り上げを高めるために移転を行い、契約形態が変化した店舗も多い。

細かな差はあるがセブン、ファミリーマート、ローソンの大手3社の契約形態の大枠は同じだ。

契約形態を変える動きもないわけではない。業界4位のミニストップが2021年から新たな契約形態に取り組んでいる。新パートナーシップ契約と名付けられたこの契約は粗利益から一定比率を支払うロイヤルティーをなくしている。その代わりに人件費などのオーナーが負担していた経費と、地代家賃などの本部が負担していた経費を支払った残りの利益を折半するという触れ込みだった。

だが、実態は多くの加盟店にとって従来の契約よりも不利になりやすい契約になった。比率は下がったものの「設備料」という名目で粗利益の30%を支払う形で、事実上ロイヤルティーが温存された。ミニストップ側はロイヤルティーとは性質が異なると主張する。だが、粗利益の計算に廃棄した商品の原価を含まない点までロイヤルティーと同じである。経産省や公取委を前に同社の藤本明裕社長が「利益分配にコンビニ会計を使わない」と語ったにもかかわらず、従来の構造は維持された。

コロナの人流一変に対応

コロナ禍で業界は大きく変化した。これまでのコンビニは人の流れに合わせた需要を取り込んできた。そのため通勤・通学や行楽などの際に立ち寄りやすい場所に出店している。だが、コロナ禍で行楽需要は冷え込み、テレワークやオンライン授業で通勤・通学の機会も減った。そうした中でコンビニに求められるものも変化した。

変化に対応すべく、各社は冷凍食品や野菜など、自宅で使われることの多い商品の拡充に取り組む。立地の考え方も変化している。オフィス街でもマンションなどがあることに目を向け、近隣住民向けの施策にも力を注ぐ。

業界の変化はこれだけではない。コロナ禍での需要急変以前から、コンビニ業界には大きな課題があった。課題の1つは店舗数が飽和状態にあること。店舗が伸びない中で再び成長を描くには新しい稼ぎ方が必要だ。そこで各社は店頭に設置したデジタルサイネージでの広告事業など、これまでにない収益源の創出に取り組む。

2つ目が、加盟店の人手不足だ。コロナ禍による外食産業の時短営業などで人手不足は緩和したが、外食の復調で再燃が懸念されている。対策としてセルフレジ導入などの省人化を各社が進めている。だが、オーナーからはコストが増えた分、ロイヤルティーの引き下げを望む声も多く、今後の展開次第では再び社会問題化することもありうる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら