これは、OECDの統計は、「フルタイム当量」という考えで労働者数をカウントしているためだ(労働時間が少ない就業者を1人未満とカウントする方式。これに関する詳しい説明は、拙著『どうすれば日本人の賃金は上がるのか』(日経プレミアシリーズ、2022年を参照)。

新しい資本主義の前に、30年前の活力を取り戻す必要

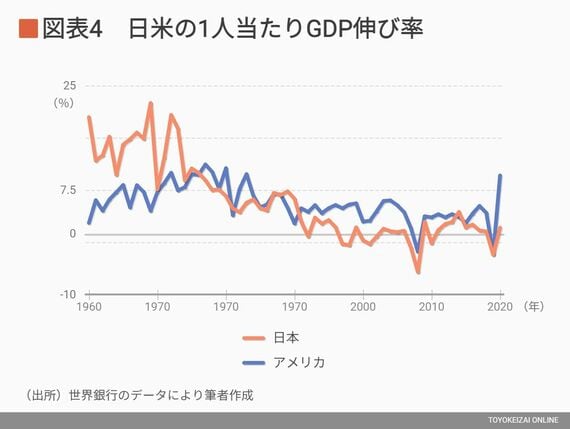

図表4には、日米の1人当たりGDPの対前年成長率の推移を示す。

1970年代前半までは日本の伸び率が圧倒的に高かったのだが、1970年代後半からは、日米の伸び率がほぼ同じになった。そして、1992年から日本の伸び率が低下したため、日米間の成長率格差が明確になった。2015年を除けば、どの年においても、日本の成長率が低い(2015年に賃金上昇率が高まったのは、原油価格の低下による)。アメリカの成長率が3%を超えているのに、日本の成長率はせいぜい1%だ。

この状況を変えることが必要だ。アメリカを上回るのは無理としても、せめて年率2%程度の成長を安定的に実現することが必要だ。

岸田首相は、「分配なくして成長なし」と言っていたことがあるが、賃金を引き上げようとするなら、経済成長を否定するわけにはいかない。

そのためには、IMDランキングで低下が著しいと指摘された日本企業の効率性を、かつての状態に戻さなければならない。

岸田首相は、「新しい資本主義」を目指すという。それは否定しないが、その前に、30年くらい前の日本企業の活力を取り戻す必要がある。

岸田首相は、リスキリングを進めるという。それは否定しないが、それだけで解決できるような問題ではない。

ここでみたさまざまな停滞現象を引き起こしている原因が何かを究明し、それに対処する必要がある。いまの日本に求められているのは、そうしたことだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら