アニサキスはクジラやアザラシを終宿主(成体が寄生する宿主)とする。魚に寄生しているのは体長2~3cmほどの細長い幼虫だ。

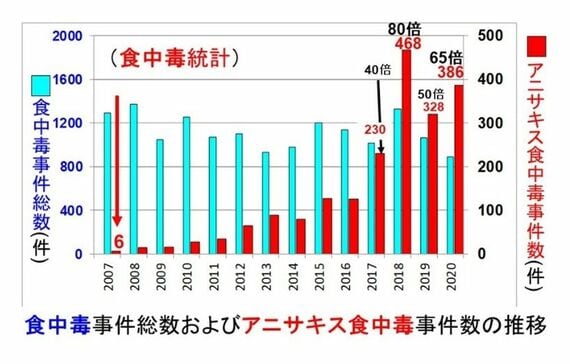

このアニサキスを原因とする食中毒、アニサキス症が厚生労働省の食中毒統計の病因物質に追加されたのが2012年末。2013年から2016年までの患者数(医療機関から保健所に届け出があった患者の数)は100人程度だったが、2018年以降は400人前後になっている。

ただ、「この患者数は氷山の一角で、実際はもっと多い」と杉山さんは言う。同氏が2005年から2011年のレセプト(医療機関の診療報酬明細書)をもとに患者数を調べたところ、その当時でも患者数は毎年7000人以上いたという。

「今はおそらく1.5万~2万人ほどになるのではないでしょうか」と杉山さんは推測する。

日本では、もともと生で魚を食べる文化がある。なぜ急にアニサキス食中毒が増えたのか。杉山さんによると、その要因は大きく2つあるそうだ。

新鮮なサンマを日本各地で食べられるように

その1つは高速道路網など輸送の整備だ。

「例えばサンマ。多くは釧路や厚岸で漁獲された後、トラックで運ばれ、苫小牧の港からフェリーで関東に届きます。高速道路ができて北海道内の運送時間が早まった結果、遠隔地でも鮮度の高いサンマが生で食べられるようになった。結果的にサンマを原因とするアニサキス症が増えたのです」