自らの立場に悩み続けた「芥川龍之介」壮絶な最期 神経衰弱による不眠症、幻覚や妄想知覚も

だが、そのころから、芥川の健康状態は悪化していった。1926年の初めには、神経衰弱による不眠症のため、湯河原の旅館中西屋に静養に出かけた。2月に一時帰京したのも束の間、4月には再び療養のため、家族と神奈川の鵠沼海岸に移っている。

鵠沼で芥川は初め東屋旅館に滞在したが、来客が多いため、7月には近所の「イの4号」の家に移った。

幻覚や妄想知覚でも苦しんだ

このころになると、不眠症ばかりでなく、幻覚や妄想知覚も芥川を苦しめるようになる。歌人で青山脳病院長の斎藤茂吉が治療にあたっていたが、病状の経過は思わしくなかった。

「こう云う気もちの中に生きているのは何とも言われない苦痛である。誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか?」と『歯車』(1927)の主人公は訴えている。

1927年、東京に戻った芥川は、帝国ホテルに滞在して仕事を続け、改造社から出た『現代日本文学全集』の宣伝のため、大阪、東北、北海道、新潟などへの講演旅行もこなす。

だが、文豪の最期は突然来た。田端の自宅に戻った芥川は、7月24日未明、書斎で致死量の睡眠薬を飲んで自殺したのだ。

遺稿『或旧友へ送る手記』(1927)には、自殺後に事故物件となるだろう田端の家の処置について、家族のために心配せずにいられない芥川の気持ちがつづられている。

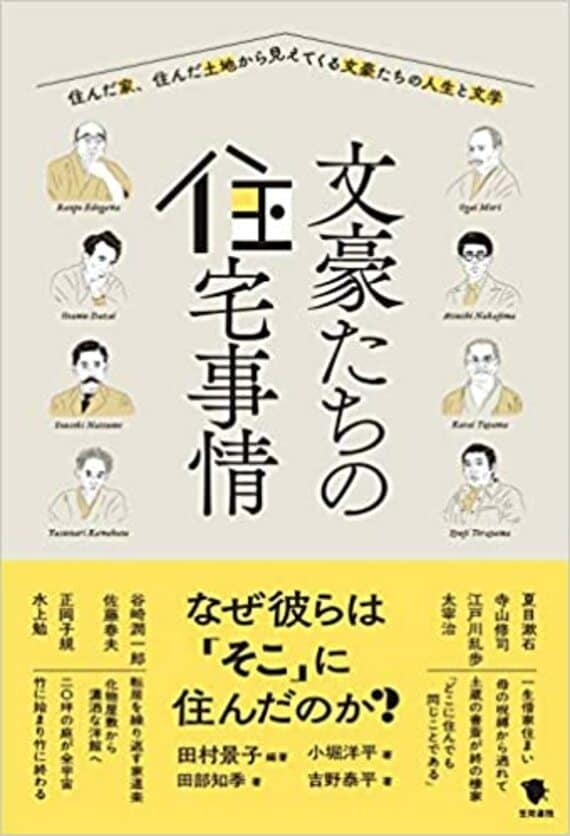

プロレタリア文学の隆盛の中で、ブルジョア作家という批判に耐えつつも、そのブルジョアにもなりきれない自身の位置。その苦しみを住宅事情に託しながら、文豪は自ら死を選んだのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら