前回で述べたマクロ的な不均衡は、なぜ起きたのだろうか? とりわけ、円キャリーが生じた原因は何だったのだろうか?

前号で述べたように、日米間には物価上昇率の差があり、それを反映して名目金利の差があった。この状態では、金利差(または物価上昇率の差)に等しい率で徐々に円高が進行し、金利差による利益は打ち消されるはずである。したがって、円からドルにキャリーしても、利益は得られない。

円キャリーは「そうした円高にならない」ことを前提とした投機取引だが、それはマーケットの自然な動きに逆らおうとするものだ。

現実の為替レートの動きを見ると、1995年までは理論どおりに円高が進んだ。外国為替市場は正常に機能していたわけだ。この状態では、円からドルにキャリーしても、利益は上がらなかった。

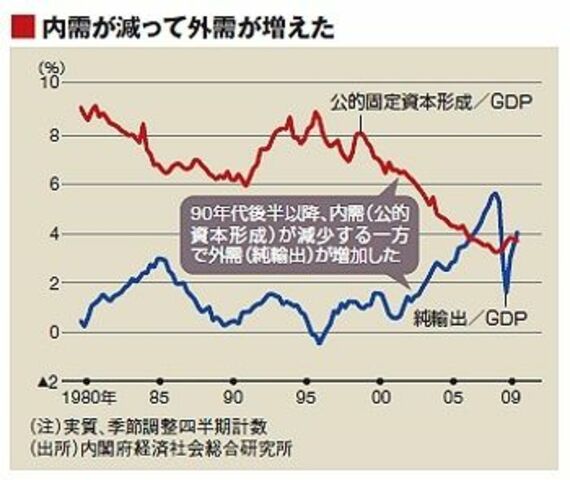

ところが、円高のために輸入が増大した。下図に示すように、実質純輸出の対GDPは低下し、マイナスになった。そのため為替介入が行われたのである。つまり、市場の自然な動きを止めたわけだ。

為替介入は、その後も続いた。特に大規模な介入が2003年に行われた。この年の介入額は、実に20兆円を超えた。変動相場制では、本来外貨準備は必要ないのだから、異常な介入だ。

これは、円キャリーへのゴー信号となる。本来キャリー取引は投機的なものだが、「円高になれば日本政府が介入して阻止してくれる」とわかったからだ。

したがって、安心して円キャリーができる。こうしてマーケットメカニズムが死んだ。「円高犬」は眠り薬を飲まされたわけである。政府自身が円キャリーを行ってアメリカのバブルをあおったとも言える。