「自動運転バス」普及の鍵は法規とマネタイズ 地方で生活の足として期待される新交通の未来

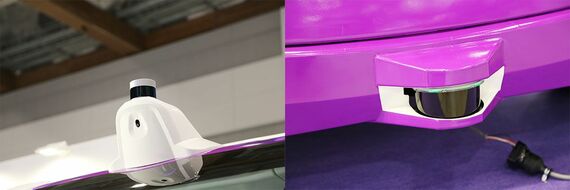

その代わり、これらモデルには自動運転に必要なさまざまなセンサー類や機器を搭載する。赤外線を照射し物体に反射した赤外線を受光することで、障害物検出を行うLiDAR(Light Detection and Ranging/光による検知と測距 ルーフに3Dタイプ、前後バンパーに2Dタイプ)をはじめ、車体の挙動をセンシングするIMU(Inertial Measurement Unit/慣性計測装置)、車両位置の特定に使用するGNSS(Global Navigation Satellite System/全球測位衛星システム)、自車周囲の安全確認などに使うカメラなどだ。

エヴォとアルマが大きく違う点は、自動運転のレベルだ。アルマはレベル3までだが、エヴォはレベル4にも対応する。レベル3は「条件付き自動運転」と呼ばれるもので、認められた一定の条件下で自動運転が可能というもの。自動運転中にドライバーは、手放し運転やスマホを見たりできる。だが、車両故障など緊急時にはシステムがドライバーへ運転の引き継ぎを要請し、ドライバーはただちに運転を手動に切り替える(自分で運転する)必要がある。

一方のレベル4は、「高度自動運転」といわれ、特定の場所に限りシステムがすべての運転を行うことが可能だ。緊急時の対応も、認められた場所内であればクルマのシステムが行う。自動運転バスで、ドライバー不在の運転が可能となるのは、このレベル4以上からといえるだろう。

ちなみに、茨城県境町やHICityにおけるアルマの運行では、ソフトバンク傘下のBOLDLY(以下、ボードリー)が開発した自動運転車両運行プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」も採用している。複数の自動運転車両の運行を遠隔地から同時に管理・監視し、緊急時の対応から走行前の車両点検、走行指示機能などを備えるこのシステムにより、自動運転下でも安全な運行が可能になるという。

地方の足として活用、路線バスとしての運用例

ナビヤ社製の自動運転バスでは、前述の通り、自動運転レベル3に対応するアルマを使った運用が開始されている(実際のオペレーションは現在レベル2相当で実施)。まず、茨城県境町のケースでは、アルマを3台導入し、前述の通り、生活路線バスとして2020年11月26日から運行が開始された。

ルートは、多目的ホールなどを備える「境シンパシーホールNA・KA・MA(境町勤労青少年ホーム)」と、同町における地域活性化の活動拠点である「河岸の駅さかい」をつなぐ往復約5km。運行当初は1台のみが走る1日当たり8便だったが、2021年1月7日からは2台を運行させることで、1日当たりの便数を16便に増やしている。運賃は無料だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら