「独身イコール自由なのかしら」 80年代女子、悩む

最近エミリー・マッチャーの『ハウスワイフ2.0』が話題になっている。日本と比較すれば女性進出が進んでいるアメリカにおいてさえ、女性の雇用環境は恵まれず、それゆえ新しい形の家庭回帰が進んでいると論じる本だ。

現代における専業主婦志向の回帰については別に考えることにするとして、ここで押さえておきたいのは、この本の登場人物がほとんど既婚であり、しかもその結婚の様態が「家庭or職場」という選択にほとんど関係していないことだ。言い換えれば、マッチャーの議論は、(あらゆる生き方を選択する余裕のある)結婚を所与の前提としているのだ。

でも、これって奇妙な前提じゃないだろうか。フツーに考えれば、結婚によっては「家庭or職場」っていう選択を自由にできないこともあるし、そもそも家庭か職場かっていう人生プランが、結婚できるかどうか、どんな結婚をするかどうかを規定することもあるもの。

結婚と「家庭or職場」の関係をどうとらえるのか、日本では1980年代を例に取って考えてみるのがよい。男女の雇用機会均等が不完全な形で「実現」されつつあったとき、先行した理念と現実との間でいかに生きるべきなのか、女性たちは葛藤せざるをえなかったからだ。結婚はその生き方の選択における、いわばリトマス紙だった。

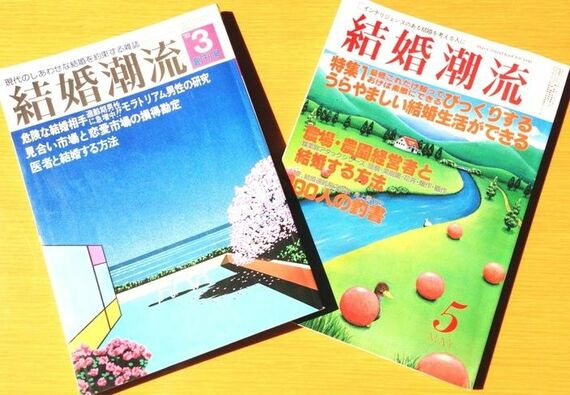

ここで注目してみたいのは、創刊からちょうど2年が経った『結婚潮流』の1985年2月号の編集後記だ。そこで、当時26歳の編集長・荒谷めぐみは、結婚雑誌を編集しているうちに

「独身イコール自由なのかしら」

「私にはまだよくわからないけれど、働く女性にとって“結婚”は開放される部分がたくさんあるようにも思える」

と考えるようになったと表明している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら