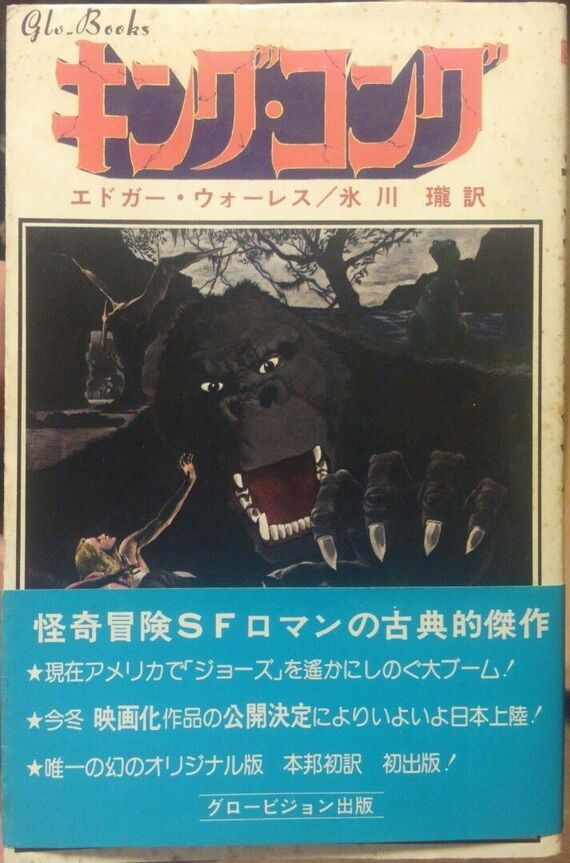

氷川訳

第2回では吉川英治の『恋山彦』について書いた。今回はその余滴として、『キングコング』にからんだディープな話を紡いでいきたい。

これまでに、「正統的」といえるキングコング映画は、1933年、1976年、2005年と3作品が製作されている。

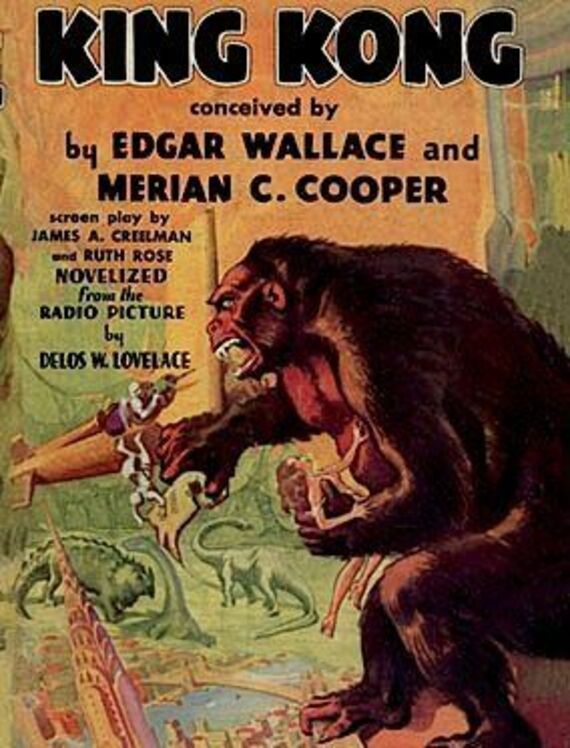

元祖である1933年版は、監督のメリアン・クーパーと20世紀前半の英米大衆文学の王者であったエドガー・ウォーレスの合作によるノヴェライゼーション(映画作品の小説化)が存在している。

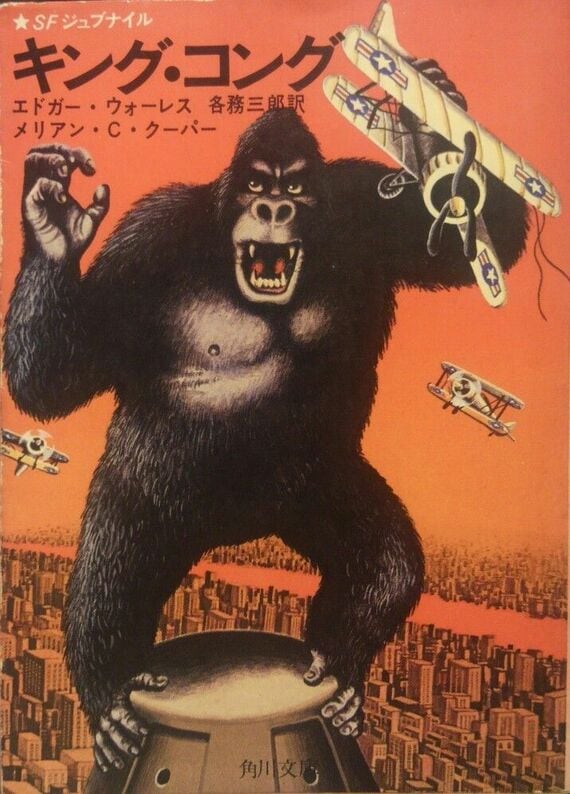

このキングコングの日本語訳は少なくとも、1976年のわずか3カ月の間に相次いで刊行された3種(氷川瓏訳8月8日刊、石上三登志訳10月15日、各務三郎訳11月10日)が存在する。

初刊本が1万ドル

石上訳

氷川訳の裏表紙には淀川長治の推薦文が載っており、そこには昭和8年に封切られた当時の日本でのド派手な広告戦略や大衆の熱狂ぶりが活写されている。また石上訳では非常に熱い訳者解説が24ページにわたって展開されていて興味深い。

数年前に筆者は、キングコングがかつて暴れて、エンパイアステートビルから墜落した、そのニューヨークにある古本屋で、上記の『キングコング』(ウォーレス&クーパー著)の初版カバー付(Grosset and Dunlap, 1932)が1万ドル以上という値付けで売られているのを見て、ひっくり返ったことがある。日本円に換算すれば100万円にもなる、ということだ。

各務訳

同じ店で、日本ではいまだに根強い人気のあるヴァン・ダインの探偵小説の初版が1000ドル程度に過ぎなかったことからも、世界的にみて『キングコング』の人気が今もなおどれだけ高いかを実感したものである。

しかし、この値付けだけでも十分驚いたのに、数年後になって、筆者が見かけた正にその初版本を、筆者の知り合いの知り合いの日本人が入手していたことが判明し、もう一遍さらに大きくひっくり返ったものである。

世界は広くもあり、また狭くもある。古本の世界も同じなのである。それにしても、世界中の蒐集家を出し抜いてこの稀覯書を購入するような豪傑が日本

マニア垂涎の初版カバー付きの書影

次に1933年版の『キングコング』が如何に日本を熱狂させていたかを物語る雑誌を紹介する。

それは『禅の生活』という非常にお堅い題名の雑誌である(昭和8年10月号)。

題名だけでなく、内容についても禅の専門誌である。岡本太郎の父である岡本一平の表紙禅画に始まり、「禅学 読本」(山田霊林)、「禅話俗話」(柴山邦彦)、「大勇猛精進の武道禅」(門人恵中、都築鷲峯)、「逸話の盤珪大禅師」(山田霊林)などの禅関係の記事がいかめしく並んでいる。

だが、なぜかその中に、ひょこっと「キングコングのトリック」(加藤康一)なる記事が紛れ込んでいるのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら