若さゆえの感性なのか、「おめでとう」には少し戸惑うが、200人以上を抱きしめて看取ってきた、社団法人日本看取り士会の柴田久美子会長(65歳)は、阿南の感想について何の不思議もないと話す。初めて身近で経験する肉親の死が、その人にとっての「標準」だからだ。

「結局、子どもにとっての死を『冷たくて怖いもの』にするのも、『温かくて幸せなもの』にするのもすべて大人なんです。大人が肉親の死を必要以上に怖がって遠ざけ、忙しさを口実に病院に任せきりだと、それを見た子どもたちは『死は冷たくて怖いもの』と思い込んでしまいます」(柴田会長)

この記事を読むあなたは、どちらだろうか。

幸せに看取るために肌の触れ合いを持つ

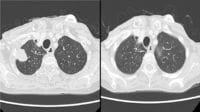

稔が肺気腫(肺の内部が潰れたり、気管支が細くなったりして息を吐き出しにくくなる病気)で他界した翌月、中屋敷は以前から養成講座で学んでいた、看取り士の資格を取得している。

彼女が興味を持った理由は、前出の柴田会長が人を抱きしめて看取ると知り、カルチャーショックを受けたからだ。中屋敷も介護士として終末期の人の手や腕を握ったり、さすったりしたことはあった。だが、依頼を受けたとはいえ、家族でもない人がそこまで踏み込める理由を知りたかった。

「父は自宅近くの病院で早朝5時過ぎに逝ったのですが、私はその日泊まり勤務で、死に目にはあえませんでした。だけど、自宅に戻った父の遺体に触れると、言葉が自然と出てきたんですよ。『お疲れさま』とか、『ありがとう』とかね。それに肉親だったせいか、触れることで父が自分の内側にいるような感覚が芽生えました」(中屋敷)

肌の触れ合いを持つことは、以前この連載でも紹介した看取り士の「幸せに看取るための4つの作法」の1つ。中屋敷は看取り士養成講座での学びがあって、弔問客にも父の遺体に触れてもらおうと考えたのだ。

父の遺体に触れていると、背中以外は次第に冷たくなっていったと、中屋敷は続けた。「それでも、まだ物体にはなっていないというか、部屋全体にまだ父の気配が残っている感じがありました。阿南も、『じいじ、まだ(ここに)おるよね』って話してましたし」

中屋敷は「父が自分の内側にいるような感覚」を手にしたことで、養成講座で学んだ、もう1つの教えも実感できたという。

「人間はいい心と魂、健康な体を持って生まれてくる。もし自分が死によって体を失っても、親から授かったいい心と魂は家族に引き継がれる。だから死は怖くない」。

特別なことではない。肉親の遺影にふと話しかけたり、生前の姿が思い浮かんだりするとき、人はとても素直な気持ちになっている自分に気づく。お盆の際に仏壇に手を合わせれば、亡き親に少しでも喜んでもらえる人生を送りたいという思いを新たにするだろう。どちらも自然なことだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら