ジリ貧の「ビジネス書」市場に見える微かな光 安易な企画は敬遠ぎみ、本格派が求められる

ところで、いま挙げた2作がいずれも翻訳書であるのは偶然でしょうか? 「ビジネス書大賞」の主宰者の一人である株式会社オトバンクの上田渉会長に尋ねたところ、近年のノミネート作品の多くは翻訳本だそうです。翻訳本はすでに現地での高評価や販売実績があったわけですから、必然的に優れた内容になっています。そうした本が日本でも高い評価を得るのはもっともな話です。会計の世界においても、この10年で私が最もいいと感じた本は、『帳簿の世界史』(ジェイコブ・ソール著、文藝春秋、2015年)という翻訳本でした。翻訳書ブームは、本格派の時代の到来と言えるでしょう。

ところで、『サピエンス全史』はそもそもビジネス書なのか?とちょっと疑問を感じないでもありません。しかし前出の上田会長によれば、「働く人が読んで役に立つ本がビジネス書」ということのようです。今やビジネス書はノンジャンルと化しています。それと同じ文脈で、「ビジネス書ならざるビジネス書」と言い表せそうな近年のヒット作に『応仁の乱』(呉座勇一著、中公新書、2016年)があります。このなんとも武骨な新書の発行部数が40万部に達したことは、出版界に衝撃を与えました。

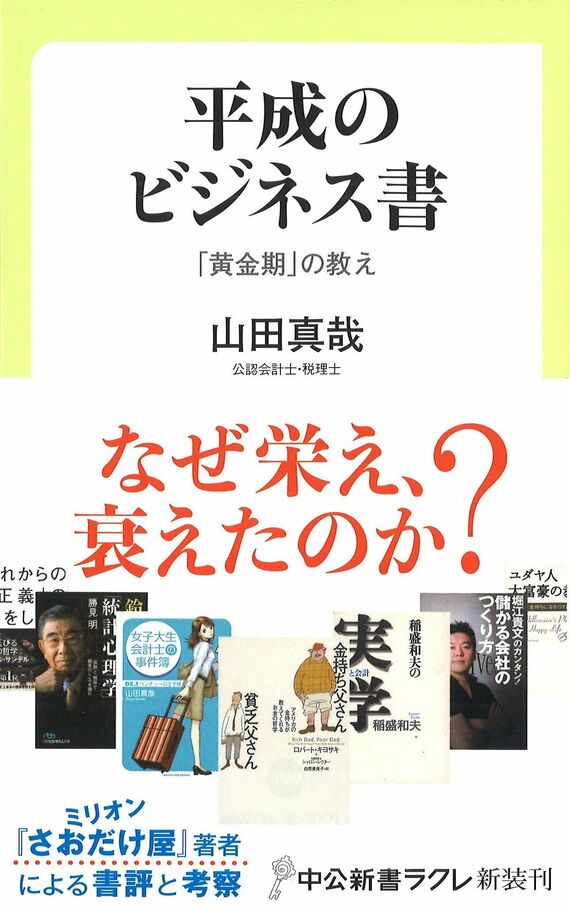

『さおだけ屋~』の頃、つまり新書の新御三家(松田哲夫氏の命名。ちくま・新潮・光文社)が台頭してきた頃は軽いタッチのものが受けたのですが、いまは旧御三家(岩波・中公・講談社現代)がかつて扱っていたような本格的なものへの回帰現象も起きているということでしょう。『応仁の乱』のベストセラー化は、新書市場やビジネス書市場の展望を示唆するものでありました。

とりあえず学ぶなら動画、深く知るなら本、というすみ分けができつつあるのかもしれません。いずれにしても、じっくり読むものこそが本なのだと、読者が再認識していることだけは間違いがなさそうです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら