「院長個人も破産」「資金繰りが相当苦しい」という状況も…。《診療所》経営事業者の「倒産」が高水準で推移する"2つの真因"

それでも近年倒産が増えていることにはいくつかの理由がある。なかでも大きな要因は「経費負担増による赤字経営の増加」と「経営者の高齢化」だ。

近年繰り返される原材料価格の値上げに伴い、各種医療機器・器具の価格やメンテナンス料は言うまでもなく、光熱費の高騰や人材採用費、賃上げなども加わって運営経費が増大し、現在の診療報酬改定幅では黒字を維持することが難しく、赤字決算となる診療所が増え続けている。

医薬品卸会社で取引先の審査担当をする男性は、近時の診療所の経営状況について「コロナ禍で受けたゼロゼロ融資(実質無担保・無保証融資)の返済がはじまったことと物価高の影響で資金繰りが相当苦しくなっている取引先が増えている」と明かす。

「先日、破産した取引先のある診療所は、院長個人も破産したが、間もなく大手病院で医師として働きはじめた。複雑な心境だが、それだけ現場は人手が足りないのだろう」(同上)

さらに、創業者が設立時から現在まで長年にわたり経営者(院長)となっている診療所が多いことで、経営者の高齢化も進んでいる。

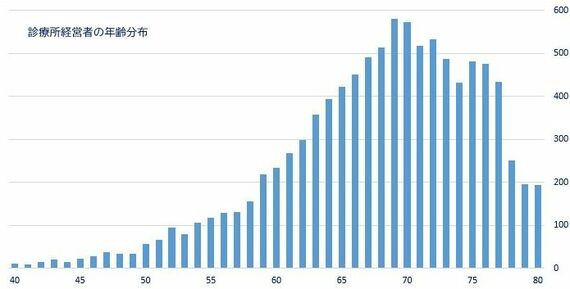

帝国データバンクが作成した「全国の診療所経営者の年齢分布」(24年の誕生日で80歳~40歳になった9958名が対象)が下図だ。

最も人数が多かったのは69歳、ボリュームゾーンは77歳から65歳頃までで、60歳未満の経営者が非常に少なくなっていることがわかる。

こうした状況下でさらに問題となっているのは、大半の経営者には後継者がおらず、「自分の代で終わらせる」と考えていることだ。診療所の事業はM&Aの引き合いが多いと言われるが、「利益が出ていない施設の買い手はなかなか見つからない」(大手M&A関係者)と現実は厳しい。

廃業・解散・休業は倒産の18.9倍

倒産だけでなく、廃業・解散・休業となる診療所も増えている。

ちなみに「倒産」とは、原則として金融機関からの借入金の返済や取引先に対する支払いができなくなり、裁判所に破産や民事再生法を申し立てて、債務カットなどをしてもらい事業停止する場合を指す(一部事業を継続する場合もある)。「廃業・解散・休業」は、原則として債務を完済したうえで事業を停止する場合を指す。

帝国データバンクが調査したところ、診療所の廃業・解散・休業件数(事業者数)は、00年には56件だったが、その後、10年(111件)、15年(288件)、20年(411件)と増え続け、24年は倒産件数(31件)の18.9倍となる過去最多の587件が確認された。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら