男性が指差したのは、埃をかぶった、音も鳴らない壊れたステレオだった。

「これ僕が中学生のときに使っていたステレオですよ。『これは捨てないで』ではなく『これだけは捨てないで』と父はきっと言うはず。すべてのモノに対してきっとそう言うと思います」

この家が抱える「構造的な問題」

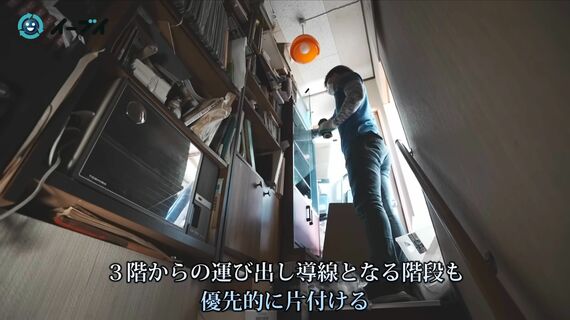

3階へ上がる階段も、通り道というよりは収納スペースと化していた。階段の端には食器棚や収納ケースが置かれ、本やレコードが詰め込まれている。さらに、わずかにできた隙間を埋めるように、雑貨や小物など「細々したモノ」が積み上げられていた。

3階も、モノ、モノ、モノ……。年季の入った大きなぬいぐるみ、扇風機の入っていた箱、バドミントンのラケット、日本人形。あらゆる種類のモノが、無秩序に部屋を埋め尽くしている。

生活の中心は2階のリビングだった。3階は「モノ置き部屋」になっており、もっとも荷物量が多かった。使わなくなったモノはとりあえず3階に押し込んでいたのだろう。

3階にあった洋服ダンスなどの大型家具は、1つひとつテープで扉を固定し、紐で吊るして窓から搬出していく。

この家が「モノ屋敷」になってしまった背景には、父親の「捨てられない癖」だけではなく、もう1つ大きな問題があった。それは玄関だ。

入り口が2階にある構造上、玄関とそこに至る階段が非常に狭い。ほとんどの大型家具が、そこを通らないのだ。おそらく、2階の窓から搬入したモノも多いのだろう。一度入れたら、なかなか出せない。

それが父親の「捨てられない」気質と相まって、モノが一方的に溜まり続ける家をつくりあげてしまったのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら