大阪万博の展示品はこのあと、どこへ行くのか? 熱狂も冷めやらぬなか、パビリオンや設備の移設先が続々と決定、その背景

まだ冷めやらない大阪・関西万博の熱狂

万博が残したのは物理的なハードレガシーだけではない。ソーシャルメディアでは、連日のように「万博ロス」という言葉を目にするが、それに応えるように全国では万博関連のイベントが続々開催されている。

閉幕直後、万博会場にも近い大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)で18日間開催されたロゴマーク、デザインシステム、公式キャラクターミャクミャクなどのデザイン誕生の背景を豊富な資料で紹介した「大阪・関西万博デザイン展」は、小さな施設の目の前に連日万博会場を思わせる長蛇の行列ができた。世界初の誰もが参加できるオープンな万博デザインを提唱した引地耕太の解説を受けながら展示を見たが、数分後にはまるで聖人の後をついて回る信徒たちのような30名を超える人の塊ができており、そのまま記念撮影やサイン会が始まってしまった。

同様に10月17・18日に阿波座で開催した万博パビリオン再結集マルシェ「世界横丁」も大人気だったという。

万博人気に火をつけたイタリア館の古代彫刻の「ファルネーゼのアトラス」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」、ペルジーノの「正義の旗」を万博後も展示すると話題になった大阪市立美術館で10月25日から来年1月12日まで開催される特別展『天空のアトラス イタリア館の至宝』のチケットは長時間続いたサーバーへのアクセス集中の末、たった2日間で日時指定予約が売り切れた(ただし、予約チケットの多くが転売されており問題となっている)。

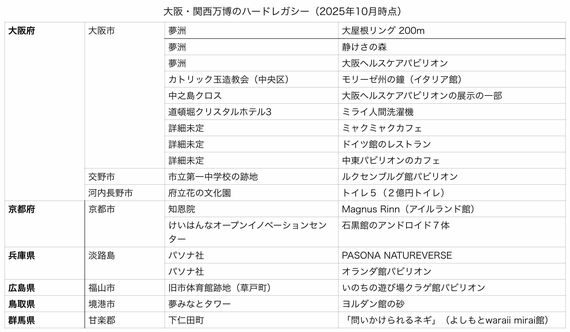

アイルランド館の角にあった同国のアーティスト、ジョセフ・ウォルシュが7年間かけて作った彫刻『Magnus RINN』は、今後、さまざまな手続を経た後、京都の知恩院に移設され、約1年間展示をする方向で準備を進めているという。ちなみに作品名の「リン」には、ゲール語と日本語の両方で場所、循環性、そして文化を超えたアイデアの流れに関連する意味があるという(参考リンク)。

ほかに10月25日には、フランス館の最後の部屋で展示されていた3つの島の1つにあったイリオモテヤマネコの彫刻は石垣西表で、その他の島々の展示は関西空港やフランスで一般公開する予定があることなどが新たに発表されている(参考リンク)。このように万博での展示のその後の予定については、まだまだこれから発表されるものも多い。同行はぜひXで大阪・関西万博の情報を発信し続けている「大阪・関西万博応援マガジン EXPOST」などのアカウントをフォローしておくと良いだろう。

なお、熱狂が続くのは大阪だけではない。ミャクミャクが東京に出張し東京駅の「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸東京店」でツーショット撮影などを行ったイベントでは朝9時半から整理券を配る予定だったが、前日から徹夜組の大行列ができ、前日23時頃に並んだ人で定員に達し抽選にするべきだったといった声があがっている。

大丸同様に万博オフィシャルストア運営4社の1つである丸善ジュンク堂の「丸善・丸の内本店」も連日ミャクミャク関連グッズの販売で長蛇の列を作っている。

大阪・関西万博の勢いは、まったく色あせていない。そういえば大阪・関西万博の前にも「万博」と聞くと目を輝かせて1970年代の万博の思い出を語る人が多かった。

来場者の41.2%が4-22歳だった1970年万博と異なり、今回の万博では50代未満の来場者はわずか24%(前の万博にもきていた可能性が高い60代と70代が57%)。来場者の年齢構成に大きな違いはあるが、少なくともあと十数年はこんな熱狂と、万博を愛した人たちの間の温かい交流が、触れることのできないソフトレガシーとして続くのかもしれないが、万博熱が冷めない人々には、ぜひ来年以降、大阪を飛び出して記事で紹介したハードレガシー展示の全制覇を目指してみてもらいたい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら