大阪万博の展示品はこのあと、どこへ行くのか? 熱狂も冷めやらぬなか、パビリオンや設備の移設先が続々と決定、その背景

これは確かに金額としては大きいが、ほかの施設と比べてそこまで大きいかといえばまだ議論の余地がありそうだ。例えば吹田市の万博記念公園の令和6年度の公園管理費は約39.4億円と公表されている。東京2020オリンピック/パラリンピックで建てられた新国立競技場の年間の維持管理費は約24億円と試算されている。これから夢洲に作られる統合型リゾートには年間1兆円の経済波及効果があると言われている。

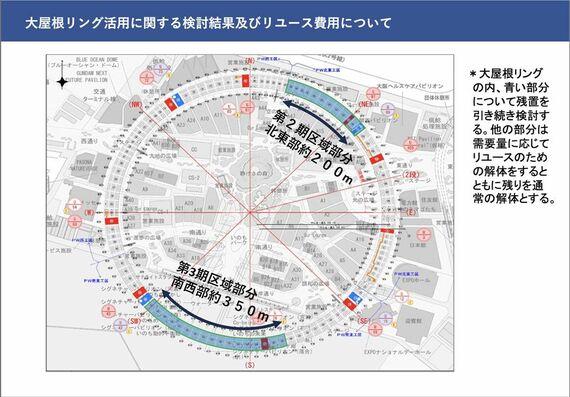

他方、すでに取り壊された大屋根リングの活用方法についても話題が出始めている。木材約1500本相当分が、無償で地震の被害にあった能登半島珠洲市の災害公営住宅の建築資材として再利用される。2024年の元日に能登半島地震が起きて以降は、万博のための予算を能登半島地震の復興に充てるべきではないかという声も大きかったが、巡り巡ってその声に応える形となっている(なお、それでも余る資材についてはミャク市!などを通して引き続き引取先を探すという)。

統合型リゾートの島として生まれ変わる夢洲

ここで万博会場があった島、夢洲全体の未来像にも目を向けてみよう。夢洲は西側がグリーンテラスゾーン、東側が物流ゾーンとしての活用が定められ、島の中心部分が北から順に第1期(開発)区域、第2期、第3期と3分割されている。万博会場の跡地は、ほぼ第2期区域と重なる(一部、第3期のエリアと重なる)。

第1期はMGMとオリックスが中心となって開発する日本初のIR(統合型リゾート)で年間約2000万人の来訪者と1兆円以上の経済波及効果が見込まれており、2030年秋には部分開業予定で、現在、急ピッチで工事が進められている。

第2期区域は万博が終わったことで、これから開発が始まり、「健康や長寿につながる長期滞在型のリゾート」が建つと言われている。第3期区域は、まだ埋め立てが終わっていない段階で、第2期開発の後に着工となっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら