大阪万博の展示品はこのあと、どこへ行くのか? 熱狂も冷めやらぬなか、パビリオンや設備の移設先が続々と決定、その背景

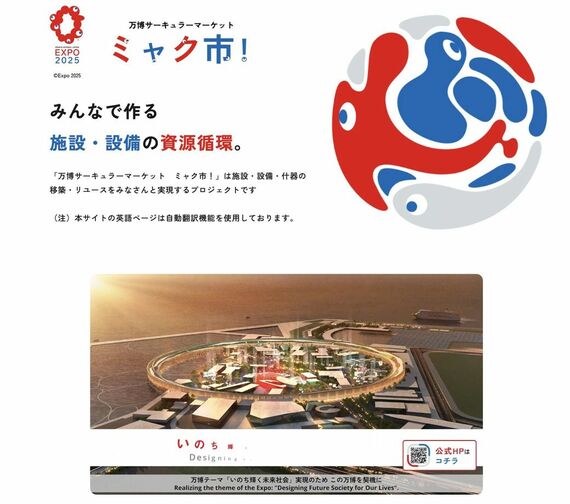

大阪・関西万博でも、計画時点からハードレガシーを含むパビリオン施設の再利用の計画があった。2023年11月には「パビリオン施設・建材・設備機器・什器備品類の会期後のリユース推進への取組み」が発表され、現在でも「万博サーキュラーマーケット ミャク市!」と呼ばれるWebページで施設の移築、建材/設備のリユース、什器/備品のリユースをしてくれる企業を募集している。

それでは関西圏の人々から熱狂を持って歓迎された2025年の大阪・関西万博はこれからの社会にどのような形で残っていくのか。

跡地には大屋根リング200mと静けさの森

まず、なんといっても気になるのが今回の万博の象徴とも言えるギネス認定の世界最大の木造建築、1周2025メートルの「大屋根リング」だ。

こちらはすでに各所で報じられている通り、万博のメインの入り口であった東ゲートに近い北東側200mだけを残し、それ以外は取り壊されることが決まった。

大阪市が管理する緑地公園という形で恒久保存し、万博開催中と同様に登れるようにし、木材に触れたり、匂いを感じたりできるようにするという。残らない部分についてはAR(拡張現実)技術などを活用して再現することを構想しているという。

元々はすべてを取り壊す予定だったのが、市民の声で残す形になった点は「太陽の塔」に似ているが、全長のわずか10%だけという案に対して「全部残すべき」という反対の声が次々とあがった。大阪市の高校生による「大屋根リング全残しプロジェクト」の署名活動も大きな反響を呼んだ。

その後、万博協会と大阪市は丸ごと残す「全体保存案」、解体して部材を再利用する「全面リユース案」、北東部分だけを切り出して残す「200m部分保存案」の3つのシナリオを検討していたが、9月16日に「200m部分保存案」に落ち着くも、京都大学の山極壽一前総長や関西大学の芝井敬司理事長らが、(200mでは)大阪・関西万博の意義が後世に伝わらない、リングの全体像が、十分体験できるのか疑問といった声をあげ関西7大学が、収益化方法の検討も含めた要望書を提出するなど、全体保存を要求する声はやむことがない。

完全な状態で残したいという気持ちは大阪市などの側も共有しているが、そこには維持費なども含めた費用を全額負担してくれるスポンサーがあればという前提がつく。大屋根リングは半年間の会期のために作られた建造物であり、長期間利用を前提に作られておらず、大阪市が決めた200メートルの保存だけでも、改修や維持管理に「10年間で55億円」がかかるという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら