窪田:ほかにも海外の特徴的な取り組みがあれば教えてください。

白井:教育先進国とされているフィンランドでは、子どもを不登校にさせないために徹底した取り組みを行っていました。子どもの行き渋りが起きたときには、教員だけでなく医師や心理士、言語聴覚士などがチームになってサポートするのです。

子どもを学校に向かわせるための努力も惜しまず、クラス替えも転校も時間割変更も校長による家庭訪問も、できることは何でもしますという感じでした。

また、学校で子どもの顔を見ることを目的としているので、フィンランドでは原則としてホームスクーリングを認めていませんでした。一人も取り残さないことを徹底した結果、成績上位と下位の子どもの差が小さく、エリート育成はあまり得意でないという一面もあります。教育政策で何に重きをおくかは、国によって大きく異なっていると言えます。

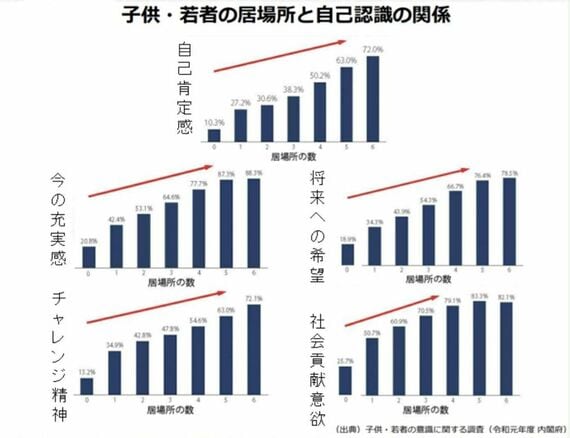

居場所が増えると、子どもの自己肯定感や有用感が上がる

窪田:エリート育成に重きを置かないフィンランドでは、何を重視しているのですか?

白井:大切にしているのは、学校が果たす福祉の入り口としての役割です。一日一回、何時でもいいから子どもを学校に来させることで、虐待や経済問題など、家庭内に潜むリスクに気付くことができるとされています。この点は私も重視しているところで、フリースクールも同様の役割を担うことができると考えています。

また、内閣府の調査では、居場所が増えることに比例して子どもの自己肯定感や意欲が上がるという結果も出ています。これはもう、ウソでしょうって笑ってしまうぐらいわかりやすい変化なんです。