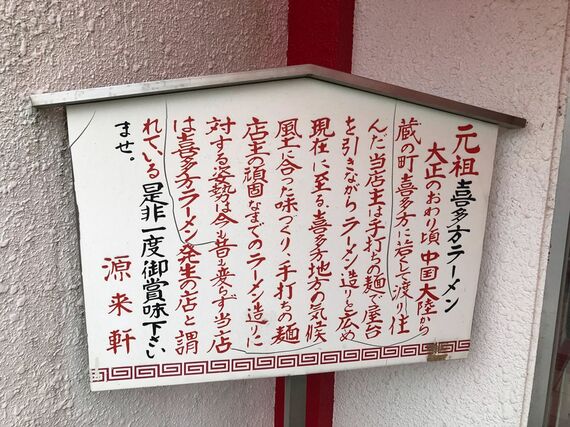

2025年9月24日、福島県喜多方市の老舗「源来軒」が101年の歴史に幕を閉じた。1924年創業、「喜多方ラーメン」の原点のひとつともいえる存在であり、町の象徴でもあった。大正、昭和、平成、令和と時代を超えて受け継がれた味がついに途絶えたというニュースは、全国のラーメンファンに衝撃を与えた。

日本の「三大ご当地ラーメン」は、札幌、博多、そして喜多方とされる。だが、札幌や博多と比べたとき、喜多方がなぜ“三大”の一角に入っているのか。その答えを探ると、「源来軒」をはじめとする地元の職人たちが築いてきた地域ぐるみの物語に行き着く。

「蔵」と「ラーメン」を二大名物とし、観光客を誘致

喜多方が早くから注目された背景には、ラーメンを町おこしとして活用した先進性がある。昭和の時代、観光資源に乏しい小さな地方都市が、町ぐるみで「ラーメンの町」を掲げ、PRに力を注いだ例は珍しかった。

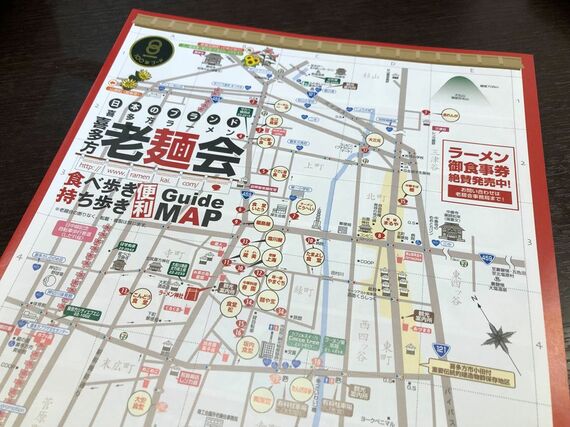

蔵の街として知られる喜多方は、蔵とラーメンを観光の二本柱に据えることで知名度を高め、全国の食通を呼び込んだ。その戦略は大きく功を奏し、90年代には「喜多方ラーメン」という言葉が日本中に浸透していく。

しかし、時代の流れは残酷だった。後継者不足、観光構造の変化、そして味の多様化。かつて45店舗あった「蔵のまち喜多方老麺会」の加盟店は、現在32店まで減少している。2021年には「あべ食堂」、2023年には「まこと食堂」、2025年8月には「丸見食堂」と名だたる店が暖簾を下ろし、そして「源来軒」が続いた。長くこの町を支えてきた味が次々と姿を消す現状は、「喜多方ラーメン」という文化そのものの岐路を象徴している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら