「ゴッドファザー・オブ・GT-R」田村宏志氏に聞いた「フェアレディZ」との違い、そして次世代型の実現度

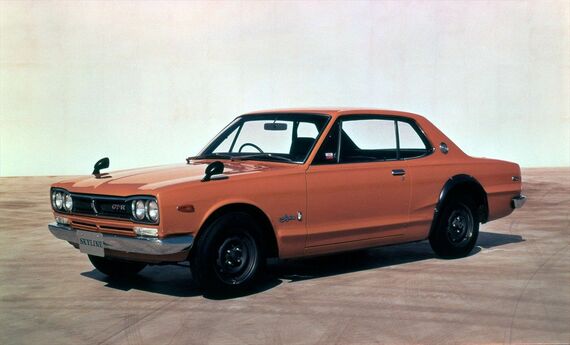

この初代スカイラインGT-Rは、いま乗っても、たいへん楽しい。軽量なボディとしっかりしたサスペンション、そしてトルクたっぷり、かつよく回るエンジンという、最高の組み合わせが堪能できる。

発売当時、もしこのクルマを買えていたら(大卒初任給が約6000円の当時、150万円だった)、言葉にできないぐらい楽しかったのではないか。いまのクルマにたとえようと考えたが、思いつかなかった。

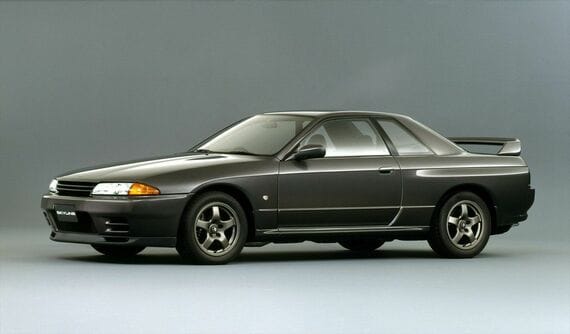

もう1台は、1989年に登場して大ヒットした3代目にあたる「R32」だ。

パワフルな6気筒のターボエンジンに、そのトルクを余すところなく使うような全輪駆動システム(ATTESA E-TS)の組み合わせが、みごとな性能を発揮した。

R32につづく「R33(1995年)」「R34(1999年)」は、高性能ドライブトレインに加え、サスペンションシステムや車体の空力などに、モータースポーツでの知見を積極的に採用。

しかしその特長は、スーパースポーツなみの性能を持ちつつも、快適なGT(グランドツアラー)という基本コンセプトから外れていないところにあった。

「フェアレディZ」との違いは何か?

「GT-Rは、とても難しいクルマ」と田村氏はいう。そして、自身がチーフプロダクトスペシャリストとして手がけた現行「フェアレディZ(RZ34型)」と比較する。

「フェアレディZの核は、いまもS30とよばれる1969年発表のモデルなんです。特にボディデザイン。それをうまく取り込めたので、(2022年発売の)現行モデルは成功したんですね」

上記のようにヒットの理由を分析する田村氏は、一方でGT-Rの難しさを次のように語る。

「Zはターゲットユーザーの絞り込みが比較的やりやすい。でも、GT-Rはひとことで“これがGT-Rだ”と定義できない幅の広さとか奥行きがあります。モデルチェンジに際して求められるレベルが、けた違いなんです」

スポーツカーとはなにか。まずそこから考える必要があるというのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら