いよいよ最終日を迎える大阪万博。完全予約制の高いハードルが出足を鈍らせるも会期中に改善、パビリオン側も独自の工夫を重ねた結果

2010年に開催した上海万博は来場者7300万人で、1970年の大阪万博(6421万人)を抜き、歴代で最も来場者が多かった万博となったが通期パスを販売せず、代わりに「3回券」および「7回券」といった回数券を導入。

複数回来場したいリピーターのニーズに応えつつも、過度な来場集中を抑制した。同様に2000年のハノーファー万博も通期パスは提供せず、最長で「7日券」という複数日券を販売するにとどめていたという。

今回の万博のように来場可能人数に物理的な限界がある場合には、こうした回数券方式のほうが相性が良かったと思えてならない。特に昨今はオーバーツーリズム状態の観光地もそうだが、一度、インターネット上で話題になると極端な来場者急増が起きるので、通期パスのような寛大過ぎて来場者数の制御を難しくする制度は万博以外でも見直しが必要なのかもしれない。

通期パス購入者の中にも、この問題に気がついてもっと多くの人が来られるようにと配慮をする姿勢をソーシャルメディアで発信している人がいる一方で、一人で複数の通期パスを購入している人もいる。1枚持っていれば何度でも入場できるはずの通期パスをなんで複数枚買うのか?

実はこれにはパビリオンの予約が関係していた。

IT格差が顕著に表れた万博

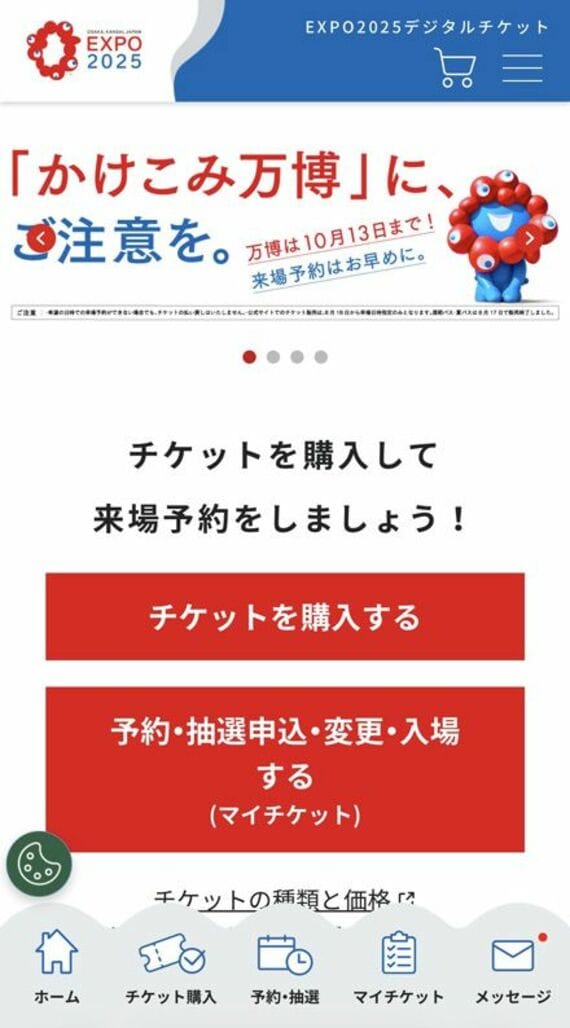

今回の万博では、万博会場への入場だけでなく、パビリオンの訪問も事前予約制としているところが多く、万博の公式のWebサイトやアプリでの事前予約が推奨されていた。

運営側も人気のパビリオンは予約が集中することは想定済みで、あらかじめ決まっている訪問可能人数の枠を何度かに分けて抽選で提供するという方式をとっていた。

具体的には来場日の3カ月前から予約が可能な2カ月前抽選、1カ月前から予約できる7日前抽選、これで予約枠が埋まらなかったパビリオンは来場3日前から空き枠予約が可能となり、さらに万博会場に入場した10分後から予約可能となる「当日予約」の枠も用意することで、できるだけ多くの人にパビリオン訪問の機会を与えようというチャンスが用意されていた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら