いよいよ最終日を迎える大阪万博。完全予約制の高いハードルが出足を鈍らせるも会期中に改善、パビリオン側も独自の工夫を重ねた結果

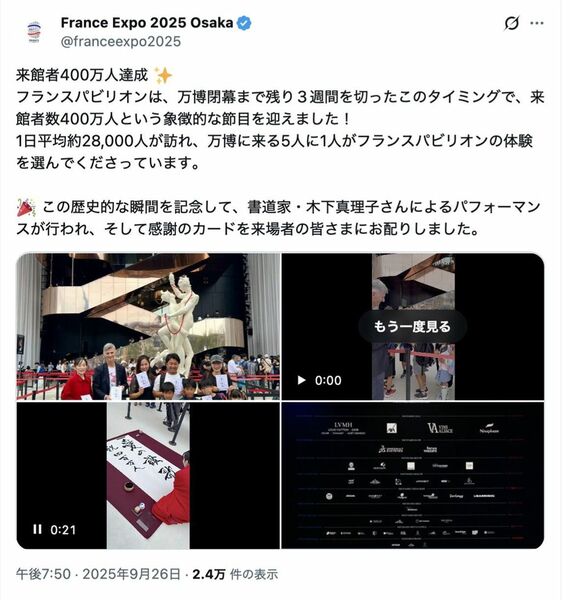

それよりかは美しいアート作品や写真映えする展示などのほうが圧倒的に印象に残る。あとからそこに込められたメッセージがじわじわと感じられるようであればなおいいが、フランス館などはまさにそうしたことを狙った展示になっていた。

来場者に一番伝えたかったフランスの文化や日本との深い結びつきなど1つ1つの展示作品をアート作品として作り込んでおり、そこに込められたメッセージは心で感じてもらうか、どうしても情報として知りたい場合は、QRコードで背景情報を提供するという方式を取っていた。

来場者の回遊を足止めする要因になりやすい映像や動くインスタレーションなどの展示もあったが、いずれの展示も3分以内で完結するというフォーマットを作ったことで、人の流れがスムーズになっていた。フランス館の前には常に長蛇の行列ができていたが、それでも他のパビリオンと比べると圧倒的に回転がよく、それでいて多くの人が高い満足度を示していた。

体験設計のプロを巻き込むことが重要

これはフランス館に、そうした体験設計のグランドデザインができる優秀なデザイナーがいたからにほかならない。

万博全体の設計にしても、来場の体験、パビリオンの体験などをよくするうえでは、ただ「何をやるか」を決めるだけではなく、「どのように形にするか」の部分を考えられる体験設計のプロフェッショナルを巻き込むことが必須ではないかと思った。

当初から万博は終盤が近づくほど来場者が増えるとは言われていたが、深刻な来場者不足が囁かれていた状態から、ここまで多くの人が殺到する状態になるまでの変化は予想が難しかったと思う。その中で、果たして本当にもっとうまい計画の立てようがあったのかを判断するのは難しい。

ただ、Web予約システムの使い勝手がともかく悪く、ITリテラシーが低い人への配慮が足りず難しさばかりが目立った点についてはもっとうまくできたのではないか。

今回の万博を失敗にしないためには、この経験を2027年の国際園芸博覧会(GREEN x EXPO 2027)などにいかにうまく活かしていくかで判断されることになると思う。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら