いよいよ最終日を迎える大阪万博。完全予約制の高いハードルが出足を鈍らせるも会期中に改善、パビリオン側も独自の工夫を重ねた結果

大阪・関西万博は上限人数の決まっていた万博だった。果たして来場者の制御はそもそも可能だったのか――。

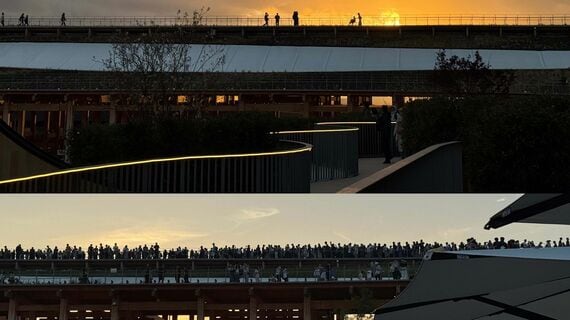

今月13日(月)で184日間の大阪・関西万博が終了。開幕直後は悪評もあり、そこまで注目されていなかった万博がゴールデンウィーク後に高評価が広まり来場者が急増。終盤の現在は、すでに来場の予約枠がほぼ埋まっており、いつでも使えるはずのチケットを持っていても来場できない状態になっている。

今回の万博は、世界初の四方を海に囲まれた島での海上開催で交通アクセスが限られ、最初から来場できる上限が決まっているという制約があった。その中で、より多くの人が来場でき、楽しめるように、さまざまな工夫が凝らされたが、その中にはうまくいったものもあれば、うまくいかなかったものもある。

特に終盤に来たくても来られない人を大勢生み出した完全予約制のやり方には大きな疑問符がついた。今回は、大阪・関西万博で行われたさまざまなチャレンジを紹介しつつ、筆者の目線で評価してみたいと思う。

完全予約制の高いハードルが出足を鈍らせた

まずは完全予約制での開催という開催方式について考えてみたい。今回の万博は、当初からデジタル技術を駆使して混雑を平準化する目標を掲げ、あらかじめ万博会場への入場時間を9時、10時、11時、12時、17時などの候補から選んで予約する方式が取られていた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら