昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

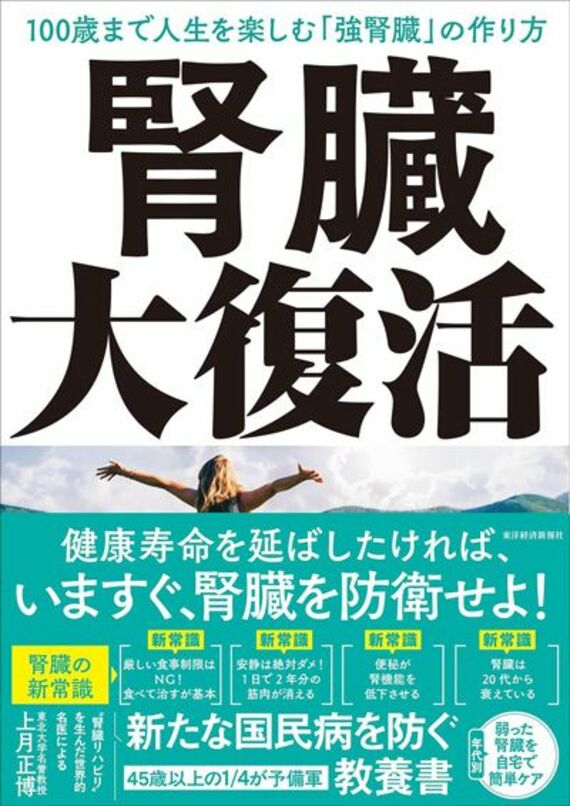

この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の〝誤った常識〟を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『

腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その上月教授が「腎臓病の健康常識のどこがどう変わったのか――食生活編」について解説します。

「じゃ、いったい何を食べろっていうんだ」

腎臓が悪い人の食事というと、真っ先に「厳しい食事制限」を思い浮かべる人も多いでしょう。もしかしたら、みなさんの中にも「たんぱく質を摂りすぎちゃダメ、塩分も控えなきゃダメ、糖分にも気をつけて」と医師や栄養士から口酸っぱく注意されている方がいらっしゃるかもしれません。

でも、そんなにいろいろなものを制限していたら、毎日の献立づくりもたいへん。「じゃ、いったい何を食べろっていうんだ」という気にもなりますよね。

それに、食事の制約が多いと、一緒に食卓を共にする家族にも多大な労力や忍耐を強いることになります。いくら腎臓の健康のためとはいえ、日々の食生活面でのストレスや疲労が限界点に達しているという人も多いのではないでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら